「你一直是聽得見看得見的不是嗎?」

「不,通靈者看到的只是表象或幻影,而不能進入事物的內在。」

「那只有神。」

「只有神。」

──周芬伶《花東婦好》

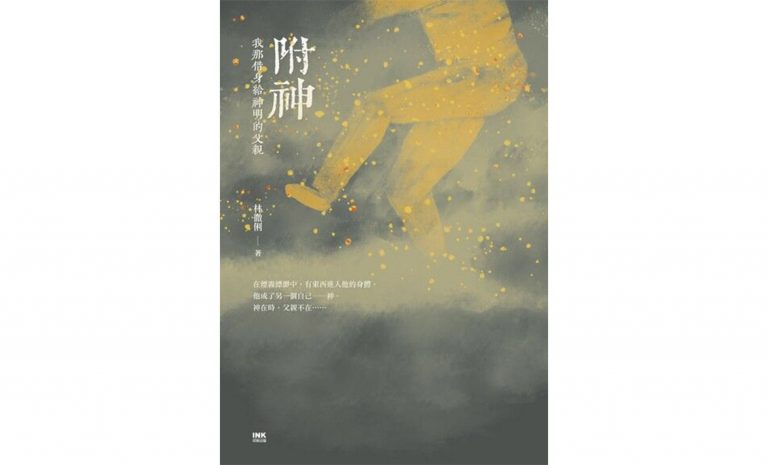

周芬伶的學生,堪稱一個比一個有戲,也一個比一個身世離奇。一本以「符仔」作為書籤的新書,封面上金光閃爍,灑落在一個灰燼中過火的凡人肉軀上,精準詮釋了《附神:我那借身給神明的父親》全書主題。大內一姊已是傳奇,這灣裡一哥(林徹俐筆下的父)更猛,簡直傳承了近年東海幫不瘋魔不成活的傳統。「阮這個沒法度啦!」是父親形容「撿角」女兒,又何嘗不是女兒氣父親拙於人事的心聲呢?

林徹俐《附神:我那借身給神明的父親》(下稱《附神》),在《俗女養成記2》火熱上映的暑夏出版,再次把一向很北台灣觀點的觀眾眼光拉到台南灣裡鄉下,延續前數年《花甲男孩轉大人》的地道台語氛圍,在神怪鄉俗,親族紛爭與親子隔閡中,小女兒惘惘回望,寫的是現實生活中的「父身」,也是對乩童父親被神明「附身」的凝視與觀望。

近處是凝視,父親年輕時就被一尊善神遊海城隍附身,既不屬於任何宮廟,也沒有收費或薪酬,服務項目包羅萬有,舉凡創業、入厝、考試、收驚、擇日、婚嫁,甚至各方急症,都須升壇問事,解人疑難。〈父神〉親眼目睹父親起乩前洗澡淨身,安坐客廳,焚香祝禱後,雙臂高舉,身體微微顫抖,最後雙臂放下,手掌撐在桌面上,開始用一種神語古調回應眾人問事與解方。問事結束,神明退駕後他神色疲憊,喝茶舒緩五臟六腑。而遠處看起乩的父親,則是觀望。作者自問:「有時我會想,父親會不會只是罹有一種特殊神病的患者而已?」

在〈神軀〉一文中,林徹俐甚且意識到自己也有敏感體質,幼時她不但曾在黑暗客廳中見到去世文仔阿姆的身影,也曾感受睡夢中靈魂逐漸抽離軀體,她試圖焚香靜坐,企盼神明進入身體,結果並未成功。精神科醫師或許會以夢遊病症來解釋,但作為一具神明的載體,雖然只是一個容器,顯然也不是每個人都合格可用的。

靈通感應,並非科學,也無人能解。作者旁觀的質疑,除了父親究竟何時是神?何時是自己?還包括了原以為求神問事者內心脆弱,值得憐憫,但「那之中的人,其實比誰都還堅強,求神像一種貪婪」。於是在輯一〈借問眾神明〉、〈善男信女〉裡,那充滿夜市烤玉米烤雞翅香氣的自家客廳裡,塞滿大堆頭沒完沒了求神問卜的鄉里親友,成為一個人馬雜沓的人性實驗室。林徹俐不解的是,甘願為神明所用的父親,並未蒙受神恩(六親不依,命格中與諸親無緣,無人可依靠,連發票都很少中獎),還常被眾人的貪婪惹怒,到頭來承受許多不相干的非議與過分的要求,被迫「犧牲自己,成全眾多並不那麼良善的人」。

神到底是什麼?祂是否真正存在?或者現實才是地獄,這世界從未有真正的善男信女?《附神》之中,他們家簡直客廳即工廠,「甘願來做憨人」。這免費問神會,每到週末,父親忙著以七星劍和刺球作祭改法事,為人化解改運,經營了一個毫無隱私,且把自己的生活日常搞得很亂的人性修羅場。

《附神》開篇主題鮮明,十分精彩,無疑是全書主軸。〈父神〉、〈神軀〉之外,〈少年父的奇幻漂流〉更接近古墓奇兵,神鬼傳奇。這降駕在父親身上的南巡遊海城隍,生於明末清初,本是可憐溺斃的水鬼,得道成仙後立志救人,另方面父親的三弟,年輕即罹患不知名病症辭世,父親拼命相救無果,三弟後來在天上得道,度遊海成神,牽遊海來向他報恩。

整本散文,由輯一「入乩:是父是神」、輯二「日常:神不在的地方」、輯三「退乩:在神之外」所組成。輯一開篇破題,說乩身因緣,輯二輯三大致相同,寫通靈者的失序日常,父女的共同心事,老家的陽台書房,包括罹癌後的屘叔、曾經同住的堂姊C,這些在父親生活周遭游移,終於紛紛散去的家族衛星雲系。神明當初因見父親有正氣,無貪念,無害人之心而選擇他,卻也無法阻擋凡人世俗的各種崩壞,父親如是,他周遭的人亦如此。那屘叔、阿林叔,簡直吳念真《多桑》裡的條春伯和文燦叔啊!

在輯一之中,〈過橋〉和〈可愛的馬〉寫父親的換帖仔,在作者心中猶如另一個父親的阿林叔,寫得極好。曾經他們同為神明乩身,是好友也是同業,阿林叔活潑風趣,唱功一流,父親早年跳交際舞也是一絕,二人昔日年少青春,歡會無限。在祭祀法會時,阿林叔是蔡府千歲,父親是遊海城隍,二人前後神氣地踏上七星橋(法師喊:袂當越頭喔),被巨型煙霧圍繞。那樣的日子,在一次阿林叔被神明輪替降駕以致發爐(負載超量)後迅速崩壞,阿林叔臥病多時,終究不敵病魔,一曲〈可愛的馬〉成為絕響。依依祝福,娓娓情長,卻再也無緣在作者婚禮上獻唱了。作為神明信使,卻仍病苦以終,天上的神,是如何看待善男乩身的呢?凡人始終無解。林徹俐寫情十分收斂,溫潤準確,聲腔緩慢悠長,一種專心致志的執著,凝聚其間:

「阿林叔走上橋時,會不會回頭望……這一輩子將要被遺棄,成為無惡無善的乾淨,在沒有神,沒有父親的彼方,他孤獨的過橋」。

她不試圖批判,也不妄作解釋,這兩個神祇乩身,原也是古意忠厚人,有凡人的心軟,卻沒有神的透徹,就注定了可悲的未來。人與神的轉換,是卑微與神聖的對比,且無對價關係。而窺破天機,反要付出代價。作者父親一生浮沉,早年風光一時,開過廢五金鐵仔廠,甚至到泰國投資,乩童只是周末客串,非稱主業,後來未聽從神明建言,投資失利與金錢借貸致手足反目,最終與親友陌路。林徹俐寫父親,形象飽滿,十分立體。作為神明的轉譯者,他也有法力衰退無以為繼的時候,他有老後要照顧的田園農耕,有需要煩惱的家族糾葛,兒女且無法不跟親戚小孩攀比,他內心敬虔,崇信神佛,到頭來是人欠欠人的一生。

作為一個台南鄉下排行第五,僥倖因帶財蔭家留下來,長成後高飛遠颺的七年級女兒,南台灣小鎮是早已失去且無可復返了的馬康多。正如江鵝之寫新營後壁,寫阿嬤,寫「一綹」幼麵,香蕉「一支瞪點,歸弓攏瞪點」,林徹俐《附神》因之適合父親節讀,鬼月讀,《俗女養成記2》熱映中讀。你讀著總感覺有點詭譎的趣味,都是改頭換面得很徹底的女兒,因著教育,我們多往知識、文字或條理井然的世界去,氣質和言語早就寄生上流了,但骨子裡還是鄉氣質樸,耳邊響著「妳真正足憨慢」這句魔咒。每一個台南女兒,似乎都有個在意別人的眼光,終生遺憾「攏生查某囝仔」,「彼時,大家攏看我無」的父親。懶洋洋的燠熱陽光裡,那個男尊女卑的君父城邦,秋茂園的童年,兼以人衰時要斬皮蛇,很有點漢高祖微時的味道。

《附神》輯二的〈地磅站〉、〈樂園〉、〈光的所在〉、〈尚未崩壞的地方〉、〈看海的秘密小徑〉、〈小公園〉與輯三的〈無眠隊伍〉和〈父城〉,著重父女生命軌跡的小連結與默契,完全考驗作者的慢板抒情能力。這些處理得不好會成為流水帳的庸常細節,林徹俐卻舉重若輕,閒說晏晏。「邁向老年的父親,人生路上總有皮蛇般蔓延的人禍,隱約在皮膚深處隱隱作痛」。這時可要記得「斬皮蛇,戴鼎掛……斬乎斷,你就跑上山; 斬乎斷,你就跑遠遠」。夕陽中飛塵發光,外婆炒菜鍋蓋放頭頂,咒語且押韻,用菜刀敲打鍋蓋,最後斬斷門檻那捆草。打小人的概念,看看多有畫面感。

父親,台南,童乩,這幾個元素建構了一個人神不分,真假莫辨的世界。通靈父女,與神同行,同樣敏感多思,慣性失眠,在生命中顛躓前行,在城鄉間漂流,人人都需要一個閃躲世界的出口。在這些文字裡,女兒的生命恆常與父親做對應,她也是「六親不依」,但她不依附人,也拒絕被世界依附。其中〈The F〉,大概算微女性主義,最陳嘉玲的一篇了吧!婦產科內診,子宮肌瘤,遂思索起婚姻與生育的徬徨與眾男友優缺點,理想的父親應是怎樣的?或者不婚不生,也是可能的選項。女大不嫁,不再蹋地喚天,而是面朝大海,春暖花開。小女兒祈願用文字寫下一切時,被禁錮的命運能因此破除。

看似過得很好的人,背後可能有許多不堪。這話可不可以反著說,看來不怎麼樣的人,倒是過得十足幸福。愛有多少,衝突就等量。在黑暗倉皇,燈火未明的深巷,我們都是路過了彼此的人生而已。世間有沒有一場台語演唱會,能讓沒受過多少教育的老父扯開嗓子嘶喊,暫時放下日常的重量,好好自由一夜?林徹俐《附神》生命經驗是很限縮的,易言之,非常肚臍眼,然而她就這樣以文字作為結界,人生首發,穩健完投,堪稱惦惦吃三碗公了。

蔣亞妮、許閔淳、張馨潔,現在再加一個林徹俐,東海幫簡直成了仙女星系。關於通靈,周芬伶《花東婦好》說,我們的語言文字,會不會只是腦部的異常放電罷了。寫作者的日常,應該也有「發爐」的時候,那就是寫不出來狂抓頭髮的時候吧!

我們都是通靈人。創作即附神,寫作者,就是試圖窺破天機的。

你一直是聽得見看得見的不是嗎?

《附神:我那借身給神明的父親》

林徹俐,印刻出版

神究竟在不在?這是她長久以來的疑惑。善男信女目睹父親敞開軀體接納神,證明了神在,卻也因其額外所求,神力抵不過人性的貪求。這是一本描繪父親與神之書,也是女兒給父親的一場獨有的演唱會。透過文字,是為了感受不被了解的父親,也是為了自己。

文|張瑞芬

台南麻豆人,逢甲大學中文系教授,研究當代散文,寫過不少書評。作品收入九歌《評論30家:臺灣文學三十年菁英選》、《101年散文選》、《103年散文選》,獲二〇一〇年行政院金鼎獎文學類入圍。著有《未竟的探訪||瞭望文學新版圖》、《五十年來臺灣女性散文.評論篇》、《狩獵月光》、《臺灣當代女性散文史論》、《胡蘭成、朱天文與「三三」》、《鳶尾盛開》、《春風夢田》、《荷塘雨聲》等。