夏日炎炎,病毒卻不好好眠。我正思索著如何展開我的報復性或性報復時,突然空中飛來一紙神祕邀請函,問我能不能接下金典獎複審的重責大任。我想這應該是我一生中惟一可以告慰祖先之事,沒有之一,連忙對著南天三叩首,Yes, IdoIdoIdo. 沒幾天,就從南臺灣快遞來了兩大箱書,附上一張小紙條,要我一個半月內讀完。紙條沒等我詳讀就自焚了,可能那邊也有個平行評審吧。其神奇堪比四十多年前的《虎膽妙算》,或者換個比較現代性的說法,叫做《不可能的任務》。

這時我才知道我又犯下了此生無數衝動鑄下的大錯之一,當然,永遠只是之一。自從去年金典獎改變甄選辦法,今年報名的書一下子飛增到近兩百本!面對這數目,我只能啟動證嚴法師的心法,面對它,放下它,捨棄它。對不起了,那一百多本我只看了書介序言和前面十頁的大作。

但我不能對不起我自己挑出來的書啊。海濤法師說我的眼睛業障重,真的,這是由棍子和蘿蔔驅動的閱讀煉獄之旅,時時像三歲小孩面對冰淇淋和布朗尼的兩難考驗。怪的是,啃完三十多本書,再讀一遍心經筆記,我好像也完成了我的文學偏見模型,可以寫成評審專用的App,輸入立即得到輸出。

審判日那天,我們不分老少一體進駐臺南的文青旅店;顧名思義,就是房間內會放幾本志摩詩選的行館。我還在擔心櫃臺小姐打招呼會說:「嗨,你今天小曼了嗎?」卻瞥見門口掛著「旅伴出租」四個大字。這,這已經超出我的文學想像了。

這是所有房客都會被剁成旅伴的黑店?

沒料到館長(不是電視上那個)劈頭第一句話就說,我們今天之所以會在此相聚,完全是依電腦隨機亂數跳出的名單。

還有比這話更令人傷心的嗎?

原來我們並不是上帝的選民,要帶領我們走出紅海的,也不是那個拄著拐杖嗑藥過度導致幻聽幻視的大鬍子,而是被棄置在臺灣文學館地下室某臺散熱不良吱吱叫的電腦。

但既然簽完名可以領錢,我們還是坐定了,像亞瑟王或黑澤明欽點的七武士。由於張瑞芬去年也曾被電腦選中(不要懷疑,其機率只略大於中超級大樂透,略小於被閃電連劈兩次),於是在熱烈掌聲中出任會議主席,眾人也不約而同享受到一陣陣黨國大老式的鼓掌酥麻感。

依臺灣所有文學獎不成文的慣例,主席(也不是電視上那個)總要評審先說說自己的標準或品味。此例來源已久到不可考,可能起於道光咸豐年間(因為那幾十年實在沒什麼大事發生,文人除了鬥蟋蟀外,就是拿著品味到處張揚。)於是我像三百多年不曾開口的烏鴉,乘機大放厥詞。其微言大義不外是,每一本書,都奠基在前面的書上;而藝術,從來,只能,也總是以反藝術史的方式活下來。因此儘管我們可以放任四維八德,但最重要的還是創新,不管是語言的創新,還是主題結構技巧的創新。我像認知失調症候群突然發作,把陳腔爛調講到口沫橫飛,害得其他人都以很奇怪的眼光看著我,以為我們是要來挑出卡夫卡或馬奎斯的新作。我大概太激動了,竟然忘了其他評審說了什麼。對不起啦,諸位,你們的真知灼見,百年後應該可以在促轉會找到錄音檔。

直到我稍稍平靜下來,才聽到主席以穩重的語調作結。她說去年她也是仗著修練多年的功夫而來,沒想到經過三天兩夜的群毆械鬥後,她好像打開了第三隻眼,看到了另一片文學風景。一席話說得我無地自容。果然,經過眾人各自提名,逐本褒貶,第一輪四十多本書單出來,我暗呼一聲,我命休矣。這豈不是要我一天半內不眠不休不飲不食,看遍十幾本我不是那麼熟悉的地景。

好吧,我承認我曾用速讀法讀完七百多頁的《罪與罰》,那是本談犯罪與處罰的書,對不對?但面對《用頭帶背起一座座山》這麼可愛又沉重的書名,除了用心去感受書中那滿滿的祖靈孺慕之情,和原住民的失根之痛外,你還能啟動哪種閱讀模式?

接下來是公主徹夜未眠,只為了得知諸葛四郎或魔鬼黨搶到那把寶劍。午夜過後,我推窗換氣,竟然看見對面小七騎樓下的咖啡桌變成了簡易啤酒吧,詩人崔舜華就在那以紙下酒,跟文字扭打成一團。直到隔桌來了一群老流氓吆喝喧嘩,詩人才挾書落荒而逃。據當事人轉述,後來她在房內發抖了五分鐘,應該是害怕被綁去做成旅伴。但老流氓怎會淪落到小七酒吧呢?可能是臺南沒有金錢豹吧,我猜。直到天將露白,我還目睹有評審把剛讀完的書偷偷送回會議室書架上。摳臉哪。

第二晚開議,我們接著從原民的失根之痛談到漢族的巨根之癢,焦點自然落在黃春明《跟著寶貝兒走》那隻拚接來的大雕上。《肉蒲團》的2.0版,這次大雕降落到娼寮吃軟怕硬的小流氓胯下,變成貴婦團珍奇賞玩的活春宮。這不是隱喻,這已經是政經向錢看的實境秀了。

接著在初選書單中出現了一道白光。光芒籠罩住好幾本有關戒嚴年代的作品,虛構的如《無父之城》寫父親缺席的傷痛、《裡面的裡面》用現代主義的手法探問白色的裡面;非虛構的如臺語電影史、搖滾發展記、現代舞解嚴傳奇等等不及備載。這當然不是一時的偶發現象,而是四十多年失語症的反彈,可以望見這個島嶼正試圖建立主體敘事的漫漫長路。

這些扎實的碩士論文,雖然能緩解李眉蓁抄襲案帶來的傷害,但經過作者翻身巧寫後,就可以進入文學殿堂嗎?(先假設有這個殿堂好了,不然每個聖殿騎士都要懷疑起人生。)於是不可避免地,我們談到了文學性這名詞。天啊,我們到底受了什麼咀咒,竟然在此談到了文學性。世間所有流動的性當中,文學性對我而言就像衍生性金融商品:「如果你搞懂衍生性金融商品,那商品就不夠衍生性了。」

文字的衍生性比起金融不知強大了幾兆倍。

文學典範的流動性也比LGBTIQA的流動性更早泛濫。

不信,你去翻翻文學史。要不,反過來翻更清楚。

但你別小看我們這些被電腦隨機選出的商品,不,的評審。我們可不是目光如豆、政治正確的烏合之眾。在接下來口水大戰中,我們從《在流放地》的狂野後現代性推演到《雲山》的細膩抒情性,再回溯到《鴛鴦六七四》的古典寫實性。我們談到了《野想到》的鎚煉散文性,也對比出了《群象》的漫步思想性。有的女生受不了《尖叫連線》的連連尖叫性,但也有男生愛上了那愈聽愈嗨性。

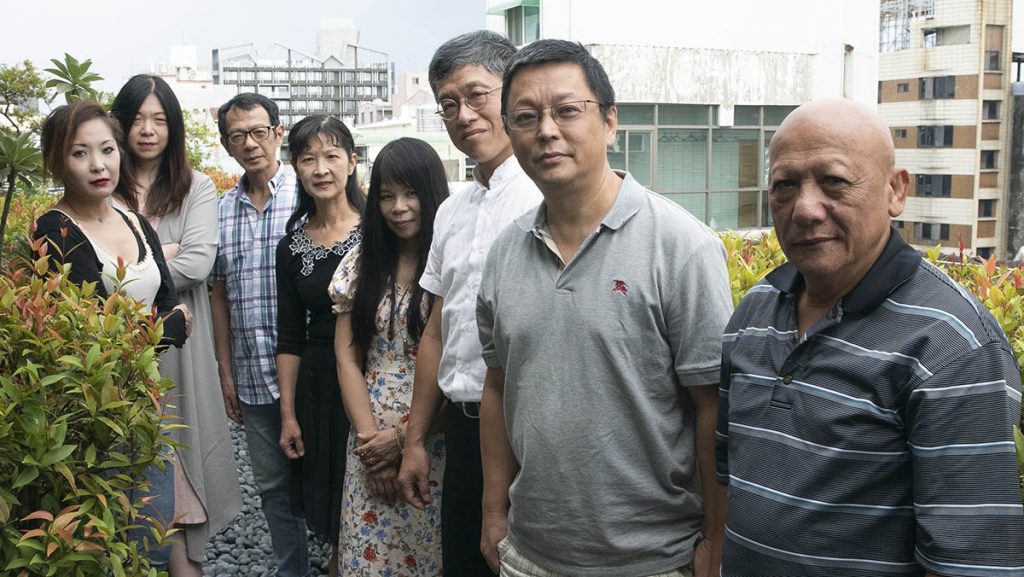

三天兩夜閉門評審/圖片來源: 國立臺灣文學館

這時我才發覺,我們其實都是「作者已死論」的信徒。什麼主題正確性、論資排輩性、親戚五十性都被我們拋到雲山之外的不可知性了。

幸好主席英明,記取臺灣和美國大選贏者全拿的弊病制度性;她要我們列出自己心中的前十名,依序計分,才避免了寧漢分裂的危機。她說這叫序列排名制(Serial Ranking System),簡稱SRS,你懂了嗎?什麼,我們把唐納川普剔除了?還是班尼桑德斯出線了?

大概或許也許沒米吧。但真正讓我心痛的是,自從達到法定的選舉年齡以來,一直堅持不投票的無政府主義者,我,我,我,竟然在這三天的大小戰役中,一輪又一輪含淚圈選。那,那,那,已經超過連續失去童貞(続々筆おろし)的痛了。

事後,我在抽事後菸時,曾很失禮問卜袞:「你們族裡現在還有頭目嗎?」

「我們布農族一向都是採用合議制的。」他很驕傲吹著竹菸斗回答。

這時我才知道,臺灣除了有民主之父,其實早就有民主的祖靈在保佑,這場論劍才能廝殺到以不流血結局。

這也算臺灣奇蹟嗎?對我們末日七武士來說真的是。但對臺文館地下室那臺吱吱叫的電腦,入圍書單應該早在它預料中。(我有提過它演算能力有多強大嗎?)

就這樣,我們一起完成了臺灣文學出張之旅。現在據說在任何短句後面加上一句「就像是愛情」,就會完成一首詩。惟一的例外是這首:跟二泊三日的旅伴/選出三十本書/就像是愛情。

這絕不是詩,這只是屎。

但為什麼是三十本?那已經超越了易經、微積分和馬雅二十進位法的算術成就,可以向聯合國申請列入世界文明永遠的謎團(簡稱申謎)。

對於入圍作品,評審都已準備好了諾貝爾級的頌辭。至於遺珠,我也幫你準備好了幹話:「X,你是瞎了眼嗎?」

沒錯,沒入圍絕不是你寫得不夠好,惟一,沒有之一的可能是我真的看書看到瞎了。(對不起啦,諸位旅伴,在此我又一肩扛了。)你也知道,在文化史上,瞎子一直想搶佔先知的地位,例如希臘的荷馬、密醫耶穌的觸診病患,或是中國那隻矇眼裝瞎的猴子(糟糕,這算低級紅還是高級黑)。

不,這不是隱喻,也不是巧合,而是文學最殘酷的本質。

但一定要有人瞎了才會有文學嗎?

有時候是,不過不全然是。

有人瘋了也可以。

畢竟,如果,終究,哲學是在暗室中尋找不存在的貓,科學是在室外猜測那隻貓的死活,那文學就是在暗室中摸索席地而坐的大象。

這句話夠文學性了嗎?

我不知道。

我只記得啃完書那天清晨,天際露出了漸層的雲霞;對面始終緊閉的鐵皮屋,愈看愈像是伊斯蘭國斬首用的行刑室;但剛剛才被幾首好詩塞得滿滿的我,眼神呆滯瞪著那扇醜歪歪的鐵門,瞪著瞪著,竟然也詩意盎然了起來。

蘇館長與評審團/圖片來源: 國立臺灣文學館

文|賀景濱