八○年代初,楊德昌在台灣、華語乃至世界電影史上等一系列重大事件中扮演了至關重要的角色。一九七九年,決定投身電影事業的楊從美國回到台灣,台北的海關人員在他的行李箱裡看到了各式從未見過的器材設備。不得不說,長期的海外生活使他至少在三種不同的文化環境裡游刃有餘,這些文化體驗也使他在一眾台灣進步知識分子中顯得更有創造力。

在西雅圖工作的七年間,作為電腦工程師的楊德昌致力研發漢字書寫符號的計算機輸入程式。他成為行內專家,但即便懷揣好奇和開放精神,卻也只能著眼於正在發生或醞釀中的信息工程科學領域的巨大變革。其實在七○年代初於加州和佛羅里達求學期間,楊就受到美國次文化的極大影響,開始質疑墨守成規的日常生活、批評傳統價值,這一時期,他亦沉浸在美國七○年代的時代激情、審美經驗和政治體驗之中。從搖滾吉他手到摩托車手,他讓自己成為多面體:質疑的、思辨的,亦或是日常的楊德昌。

楊德昌受到美國電影課程的啟發,成為六○年代歐洲先鋒電影的狂熱粉絲和行家,他對法國電影新浪潮導演尚盧‧高達(Jean-Luc Godard)、法蘭索瓦‧杜魯福(François Truffaut)、伊力‧盧馬(Eric Rohmer),新德國電影導演寧那‧法斯賓德(Rainer Fassbinder)、文‧溫德斯(Wim Wenders)、韋納‧荷索(Werner Herzog),意大利導演米開朗基羅‧安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)、皮耶‧帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)、現代電影先驅法國導演羅伯特‧布列松(Robert Bresson)、瑞典導演英格瑪‧伯格曼(Ingmar Bergman),以及他在美國的鄰居約翰‧卡薩維蒂(John Cassavetes)等如數家珍。楊德昌最終懷著對電影的狂熱愛好,選擇轉行。

當時知識分子、藝術界和政治界中瀰漫著一股強烈的變革氛圍,直屬國民黨一黨獨大的中央電影事業股份有限公司(譯注:今中影股份有限公司)意識到必須發動一場電影改革,關注社會真實的情況和情感。於是楊德昌回台之後,他位於台北濟南路二段的住宅便成了聚會、討論和學習的場域,楊德昌為朋友播放自己喜愛的外國電影,這些電影所展露出豐富且自由的影像敘述技巧,為這一代台灣電影導演所吸收,演化成新穎的個人敘事風格。之所以說這些台灣電影人創造出新穎的敘述方式,是因為他們都是在中國文化中成長,其中有兩位傑出的面孔──正是楊德昌和侯孝賢,他們在表達方式上不同──彼時的侯孝賢尚不具備楊德昌那種世界眼光,但侯孝賢長期接觸台灣傳統生活和大眾的表達方式有助於他建立自己的敘事風格,且作家朱天文近乎苛刻的寶貴意見也同時對他產生助益。

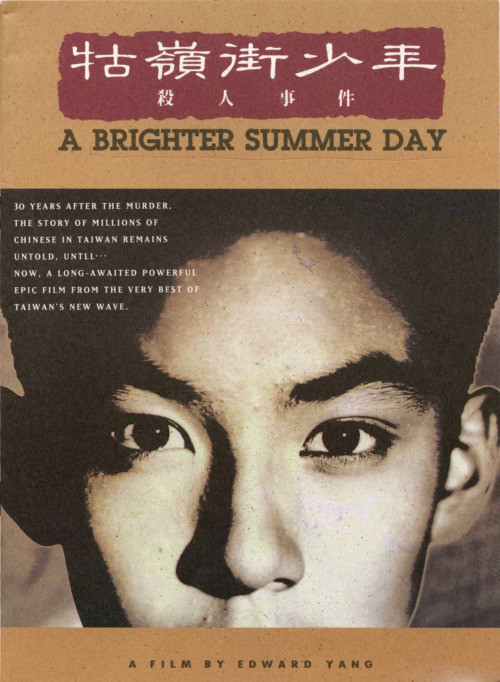

侯孝賢和楊德昌毋庸置疑是台灣電影新浪潮運動中的旗手,某種程度上兩人極為互補,尤其在三個關鍵的時間點得以呈現。第一個時間點是一九八二年,在中影的推動下,侯孝賢和楊德昌幾乎同時完成了短片《兒子的大玩偶》(Sandwich Man)和《指望》(In Our Time,《光影的故事》第二段),兩部短片各方面創新的嘗試獲得認可。第二個時間點則是一九八五年,楊德昌完成了《青梅竹馬》(Taipei Story),侯孝賢同時擔任這部電影的製作人和男主角。第三個時間點可能並不明顯,卻是最重要的一點,兩人的創作軌跡也是從這時候開始步入不同方向,一九九一年,在資金並不充裕的條件下,楊德昌完成第一部代表作《牯嶺街少年殺人事件》(A Brighter Summer Day)。電影取材自六○年代──楊德昌的青年時代所發生的一起真實殺人事件。這部電影再現國民黨統治下的戒嚴時期,同時喚起台灣對白色恐怖和社會深受到美國文化影響的回憶。侯孝賢幾部重要的作品如《童年往事》(Le Temps de vivre et le temps de mourir)、《悲情城市》(La Cité des douleurs)、《戲夢人生》(Le Maître de marionnettes),均是著墨於描繪戒嚴時期的歷史畫卷,可以說是侯對楊《牯嶺街少年殺人事件》的直接呼應。

與其說楊德昌的貢獻在於使觀眾和歷史間的連結,不如說他的電影作品是對近代台灣社會的巨大變革──經濟騰飛、城市擴張,家庭、城市,甚至情感、工作間的傳統關係等轉變的見證。彼時台灣,尤其台北是一座容納各種後現代生活方式的實驗場,整個世界發展瞬息萬變,生活留下金融控制和科技發展的烙印,楊德昌無疑比其他電影人更像時代記錄者,他批評體制,關注芸芸眾生,被這些平凡生命所感動,也為他們喜悅。他的《恐怖分子》(Terrorizers)、《獨立時代》(A Confucian Confusion)、《麻將》(Mahjong)等都是典型代表。二○○○年楊德昌的第二部代表作《一一》(Yiyi)完成以前,許多反映世紀變幻的城市電影中就已經出現了這類人物的形象。《一一》可說是楊德昌此前所見所述的一次概括,伴隨著二十一世紀到來,影片中的全球視野成了楊的另一項重要特點。

這裡必須再次提及楊德昌電影作品中的現代性,他擁有把握豐富敘述技巧的能力,以及對政治科技、社會文化和心理等不同維度的敏感性,技巧靈動而絕不簡單,他能把這一切轉化於作品之中,也使得這些作品成為電影史上的重要之作,更成為理解楊德昌在八、九○年代的台灣舞台上扮演了何種角色,研究二十世紀末華人社會巨變,甚至是全球發展背景下的東南亞地區科技、城市和社會變化的重要途徑。其重要性無論在電影版圖抑或社會變革史上均不容忽視。

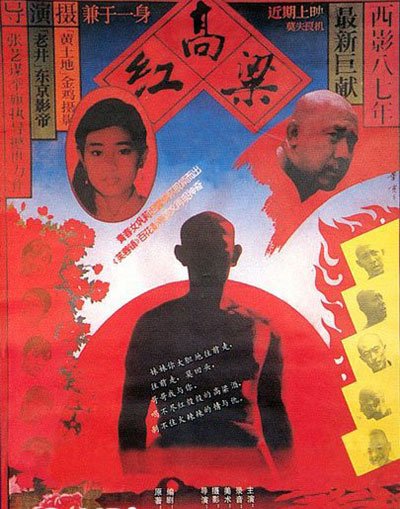

而出現楊德昌這樣旗幟人物的台灣新電影運動,事實上應該放置在更大規模的中國電影運動中來觀察。中國「第五代導演」在這場運動中集體登場;有拍出《黃土地》、《大閱兵》、《孩子王》的陳凱歌、拍出《盜馬賊》、《獵場札撒》的田壯壯、先後完成《紅高粱》、《秋菊打官司》的張藝謀。與台灣新電影不同的是,這些導演的作品以鄉土題材為主。這場電影運動也激發了短暫的香港新浪潮,包含至今仍具影響力的許鞍華,還有稍晚登場的王家衛。這些極具才華的電影人通過品質優良的電影作品,以及獨一無二的敘事及電影敘述技巧,為世界電影版圖帶來了巨大貢獻,也讓全世界的觀眾感受到中華傳統文化脈絡、書寫乃至東方造型視覺藝術的審美意趣──它們在洛杉磯、巴黎、布宜諾斯艾利斯、布達佩斯、阿爾及爾或是赫爾辛基等都留下了或多或少可見的、直接的影響。

楊德昌去世得太早。不到六十歲就因癌症與世長辭,令人傷心的是,楊德昌生前因作品無法獲得國家認可而備受煎熬,包括受到世界廣泛關注的天才之作《一一》,這部作品比起前七部片所承載的東西還要更多。楊德昌生命中的最後一年,仍表現出他對前沿革新探索的興趣,以及對中華文化的依戀。他開創立了創作動畫設計的網站──Miluku.com(譯注:楊德昌主導的網路公司「鎧甲娛樂」,miluku為日文「牛奶」的平假名發音),他在生前同時進行另一項宏大的計劃(譯注:未能完成的《追風》):一部以成龍為人物原型,從宋朝歷史畫卷中展開的武俠動畫作品。

Edward Yang Dechang──兩個名字,分別來自東方與西方,各具意義也都與楊德昌無比契合──其重要的歷史地位不容置疑,亦無須揣測其電影作品當下的意涵,理由顯而易見──他的電影作品所展示的特異性正是現實世界的傑出刻畫。時至今日重溫他的電影,不妨從兩個詞之間切入:「現代」與「經典」。「現代」,是因為他的電影表達富含創造性、批判性甚至破壞性;而「經典」則是因為作品為眾多年輕的電影創作者提供了明顯的範式,總能在他們的作品中發現楊德昌電影的痕跡──這一切常在無意識中發生。

無論對華語世界而言(最近我在北京電影學院的學生面前談論楊德昌的電影和成就,就能感受到這些學生受到他的作品的啟發),或是從世界文化來看,楊德昌的作品都是寶貴的財富。楊德昌作品中至關重要的現代特質,與社會變革帶來的敘述方式和節奏轉變緊密結合。我們試圖了解這高速變化的社會,卻發現社會變革和科技發展總是不協調,而漫長的電影史,從尚盧‧高達、克里斯‧馬克(Chris Marker)到阿比查邦‧魏拉希沙可(Apichatpong Weerasethakul),從大衛‧林區(David Lynch)到利桑德羅‧阿隆索(Lisandro Alonso),從奧森‧威爾斯(Orson Welles)到蔡明亮再到拉夫‧達茲(Lav Diaz),他們的作品均有涉及這一主題。

楊德昌顯然不是華語世界唯一關心這些問題的電影人,這裡應提到另兩位一流的藝術家──侯孝賢和賈樟柯。侯孝賢的近作從《南國再見,南國》(Goodbye South, Goodbye)到《千禧曼波》(Millenium Mambo),反思現實世界的變化,賈樟柯的作品則表達了對中國近二十年來巨大變革的思考。對他們而言,固然還有許多表達的方式,而楊德昌的電影作品,對今後現代社會中的失實感和孤獨感,提供了另一種解釋的角度和方式,同時更反映出社會飛速發展和全球化帶給現代生活不計其數、紛亂複雜的影響。

楊德昌憑藉自己的野心、敏銳、幽默與真誠,開拓了在影像表達和敘述形式等各方面的新道路,包括電影畫面處理(我們可以想起他對玻璃及其映像的使用,尤其在電影《一一》中)、表達形式力度(《恐怖分子》對畫面交叉剪接的使用)的革新,也展示了楊對黑暗的出色運用(《牯嶺街少年殺人事件》),以及駕馭蒙太奇、多線敘述的才華(《獨立時代》),當然還有掌控節奏和時間的才能──在楊德昌的所有電影中都能發現這一點。他的電影作品理性思辨,從不拘泥於形式,蘊含了高超的影像處理才華和豐富的敘述技巧,理應被當下的年輕創作者們再次發掘,在未來的光影世界中重新綻放光彩。

◆原文刊載於《聯合文學》385期

攝影|劉鴻文

撰稿|尚-米榭爾‧弗東 Jean-Michel Frodon

法國著名影評人、電影史研究專家、記者、作家,現任教於巴黎政治學院。一九八三年進入法國時事周刊《觀點》(Le Point)擔任記者和影評人。一九九○年進入法國著名的《世界報》(Le Monde),並從一九九五年起擔任該報電影專欄的主筆。二○○三年至二○○九年曾擔任法國《電影手冊》雜誌主編,現為法國著名網站Slate記者及影評人。亦為民間電影研究組織「電影例外」(L’Exception)創始人之一。主要著作有《法國現代電影史》(L’âge moderne du cinéma français, 1995)、《民族映像》(La Projection natinale, 1998)、《伍迪‧艾倫談話錄》(Conversation avec Woody Allen, 2000)、《論侯孝賢》(Hou Hsiao-hsien, dir., 2005)、《楊德昌的電影世界》(Le Cinéma d’Edward Yang, 2010)、《賈樟柯的電影世界》(Le Monde de Jia Zhang-ke, 2016)等。

翻譯|黃可

一九九三年生於福建。廈門大學法語系畢業,現就讀於輔仁大學法文系與比利時魯汶大學文學院雙聯碩士班,學習法語文學及語言學。曾獲第十一、十四屆全國新概念作文大賽一等獎、全球華文青年文學獎等獎項。出版有短篇小說集《每當海島又下起了雨》。

攝影|劉鴻文