previous post

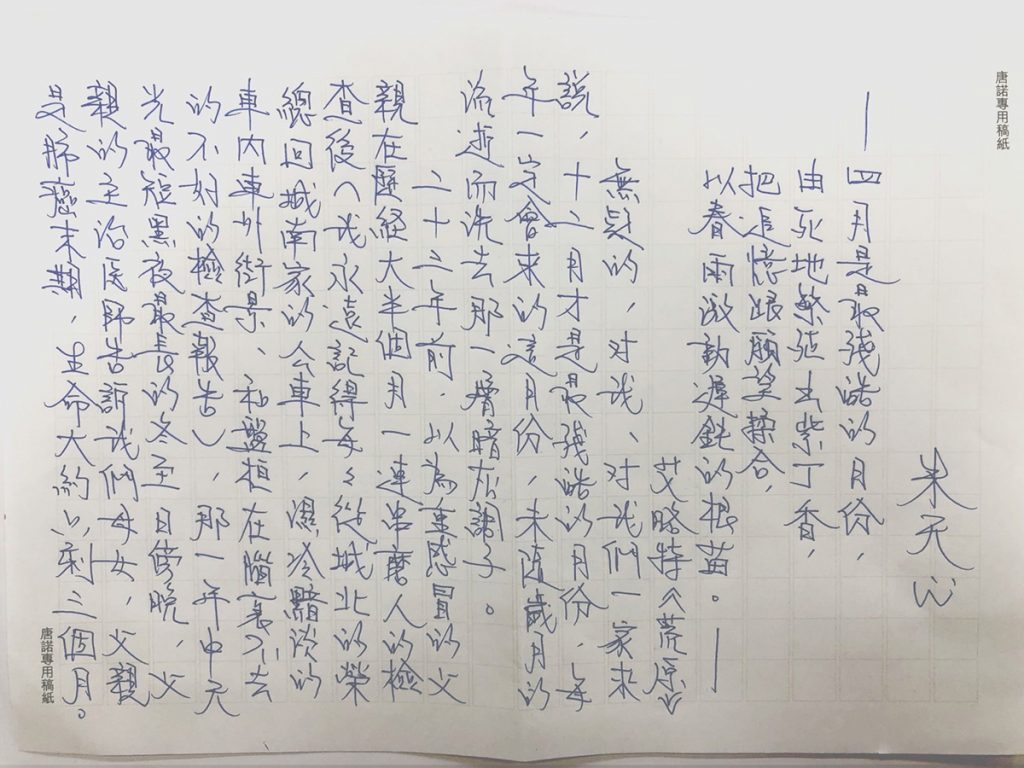

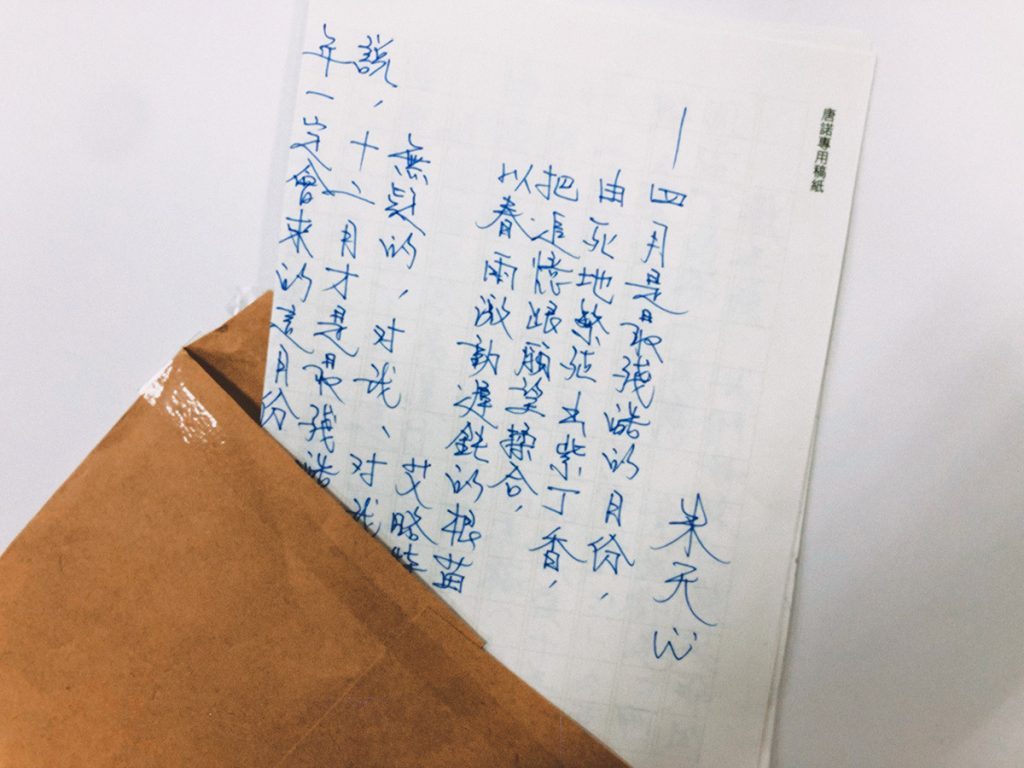

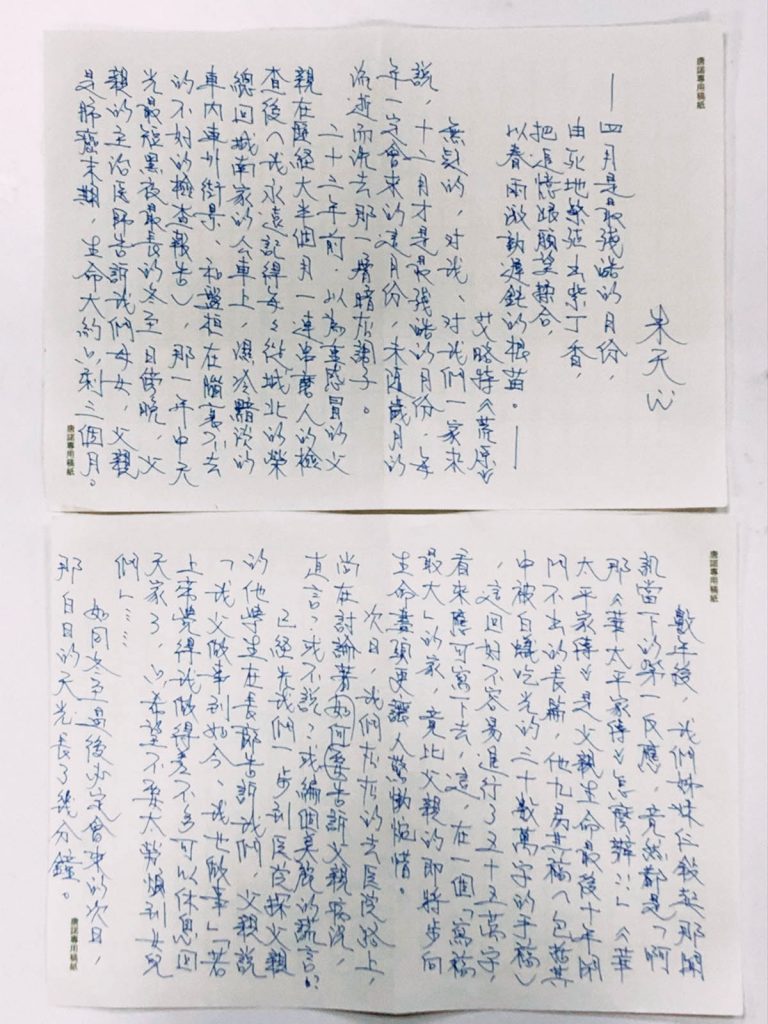

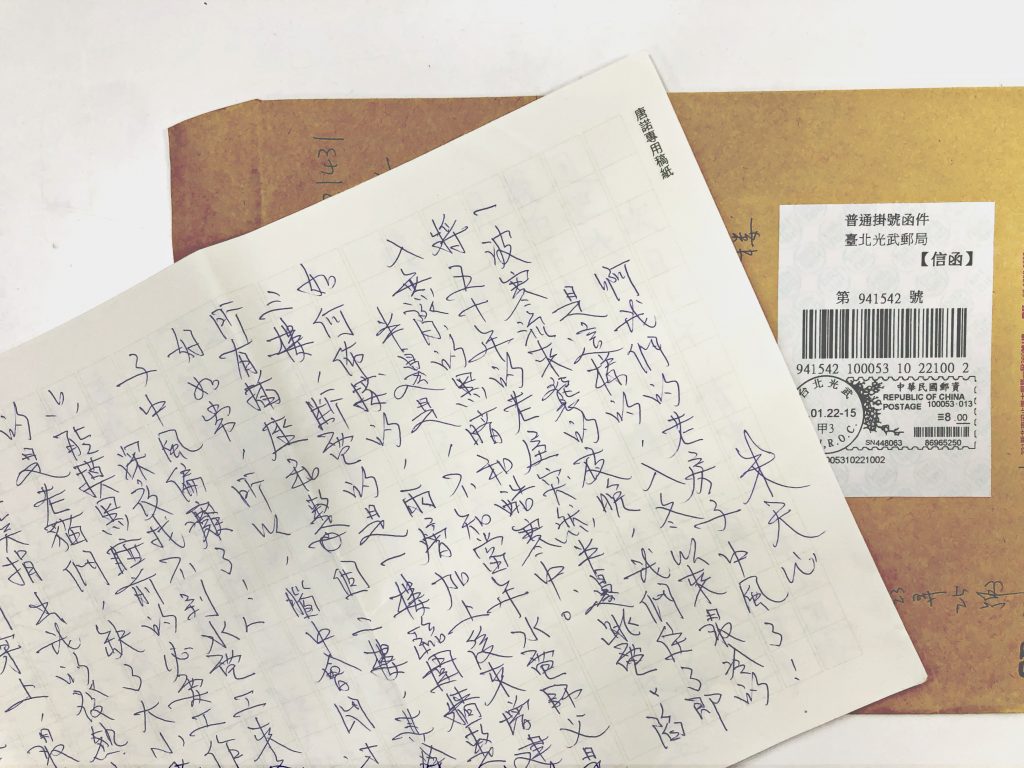

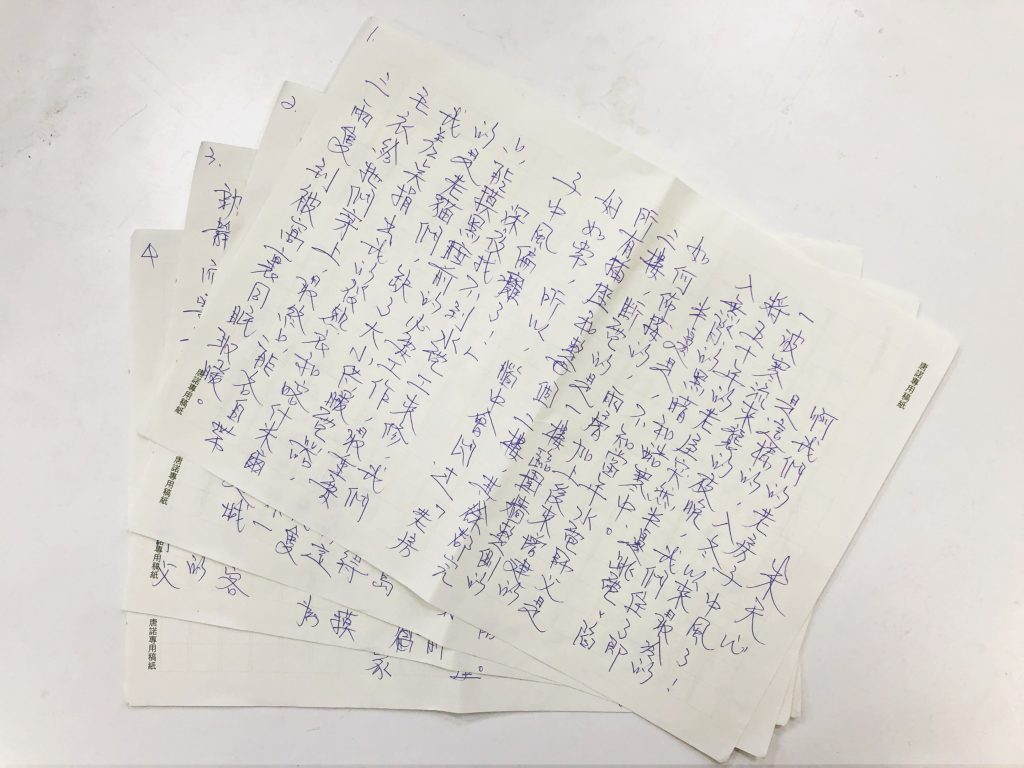

手寫週記,是意欲回到復古而浪漫的寫作。書寫於一格格的稿紙上,小心地收進信封,輕輕地封口並親自投遞郵筒。每一個動作都彷彿回到創作初始的那般風景。

2022 年 1 月,聯合文學雜誌邀請作家朱天心,擔任手寫週記專欄作家。於「他們在島嶼寫作」文學朱家紀錄片:《願未央》、《我記得》即將上映之際,讓我們一同走入「稿紙糊成的家」的生活。

四月是最殘酷的月份,

由死地繁殖出紫丁香,

把追憶跟願望揉合,

以春雨激動遲鈍的根苗。─艾略特《荒原》

無疑的,對我、對我們一家來說,十二月才是最殘酷的月份,每年一定會來的這月份,未隨歲月的流逝而洗去那一層暗灰調子。

二十三年前,以為重感冒的父親在歷經大半個月一連串磨人的檢查後(我永遠記得每每從城北的榮總回城南家的公車上,濕冷黯淡的車內車外街景、和盤桓在腦裏不去的不好的檢查報告),那一年中天光最短黑夜最長的冬至日傍晚,父親的主治醫師告訴我們母女,父親是肺癌末期,生命大約只剩三個月。

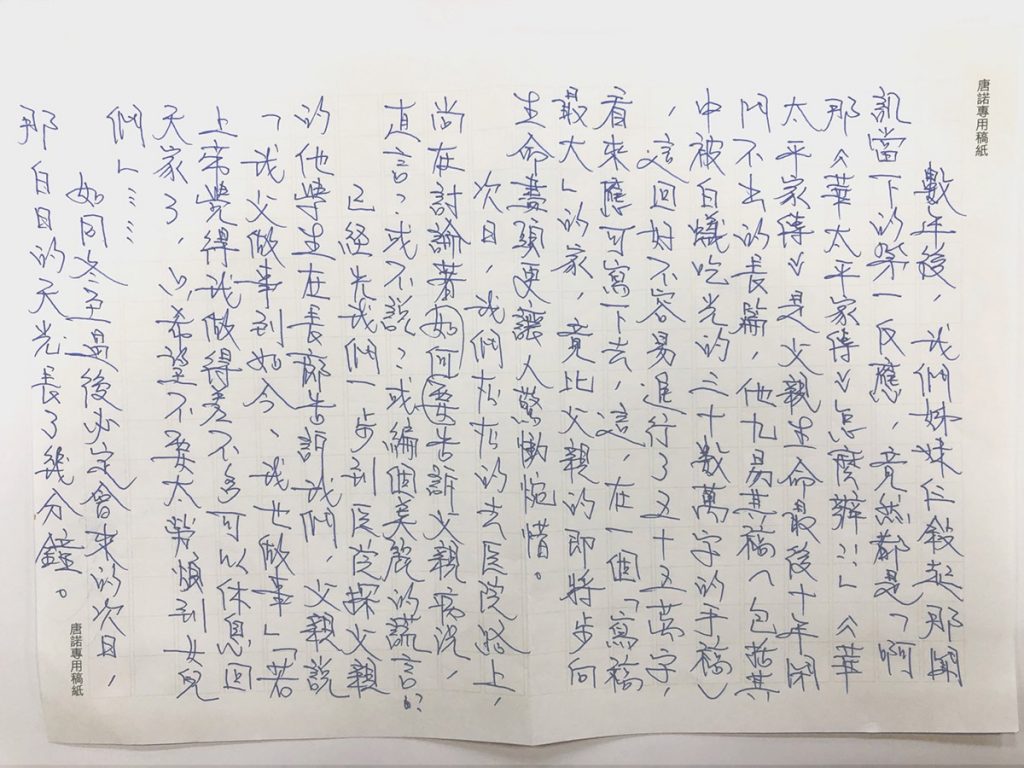

數年後,我們姊妹仨敘起那聞訊當下的第一反應,竟然都是「啊那《華太平家傳》怎麼辦?!」《華太平家傳》是父親生命最後十年閉門不出的長篇,他九易其稿(包括其中被白蟻吃光的三十數萬字的手稿),這回好不容易進行了五十五萬字,看來應可寫下去,這,在一個「寫稿最大」的家,竟比父親的即將步向生命盡頭更讓人驚慟惋惜。

次日,我們灰灰的去醫院路上,尚在討論著要如何告訴父親病況,直言?或不說?或編個美麗的謊言?

已經先我們一步到醫院探父親的他學生在長廊告訴我們,父親說「我父做事到如今,我也做事」「若上帝覺得我做得差不多可以休息回天家了,只希望不要太勞煩到女兒們」……

如同冬至過後必定會來的次日,那白日的天光長了幾分鐘。

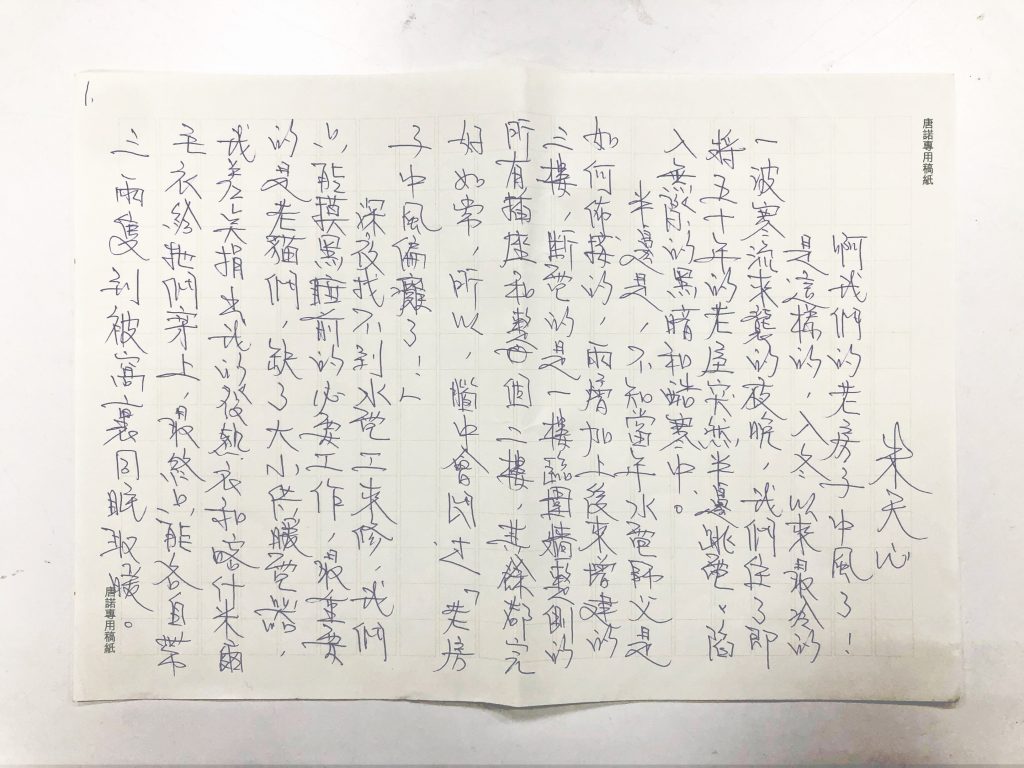

啊我們的老房子中風了!

是這樣的,入冬以來最冷的一波寒流來襲的夜晚,我們住了即將五十年的老屋突然半邊跳電,陷入無際的黑暗和酷寒中。

半邊是,不知當年水電師父是如何佈接的,兩層加上後來增建的三樓,斷電的是一樓臨圍牆整側的所有插座和整個二樓,其餘都完好如常,所以,腦中會閃過「老房子中風偏癱了!」

深夜找不到水電工來修,我們只能摸黑睡前的必要工作,最重要的是老貓們,缺了大小供暖電器,我差點捐出我的發熱衣和喀什米爾毛衣給牠們穿上,最終只能各自帶三兩隻到被窩裡同眠取暖。

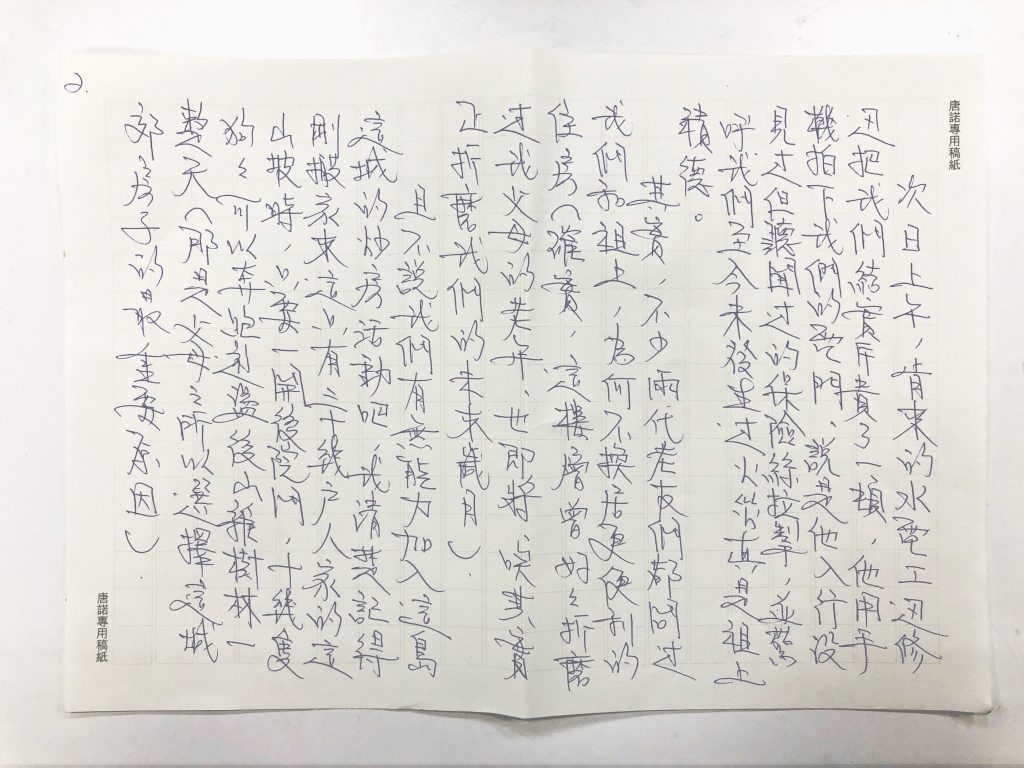

次日上午,肯來的水電工邊修邊把我們結實斥責一頓,他用手機拍下我們的電門,說是他入行沒見過但聽聞過的保險絲拉掣,並驚呼我們至今未發生過火災真是祖上積德。

其實,不少兩代老友們都問過我們和祖上,為何不換居更便利的住房(確實,這樓層曾好好折磨過我父母的老年,也即將,唉其實正折磨我們的未來歲月)。

且不說我們有無能力加入這島這城的炒房活動吧,我清楚記得剛搬家來這只有三十幾戶人家的這山坡時,只要一開後院門,十幾隻狗狗可以奔跑遊盪後山雜樹林一整天(那是父母之所以選擇這城郊房子的最重要原因)。

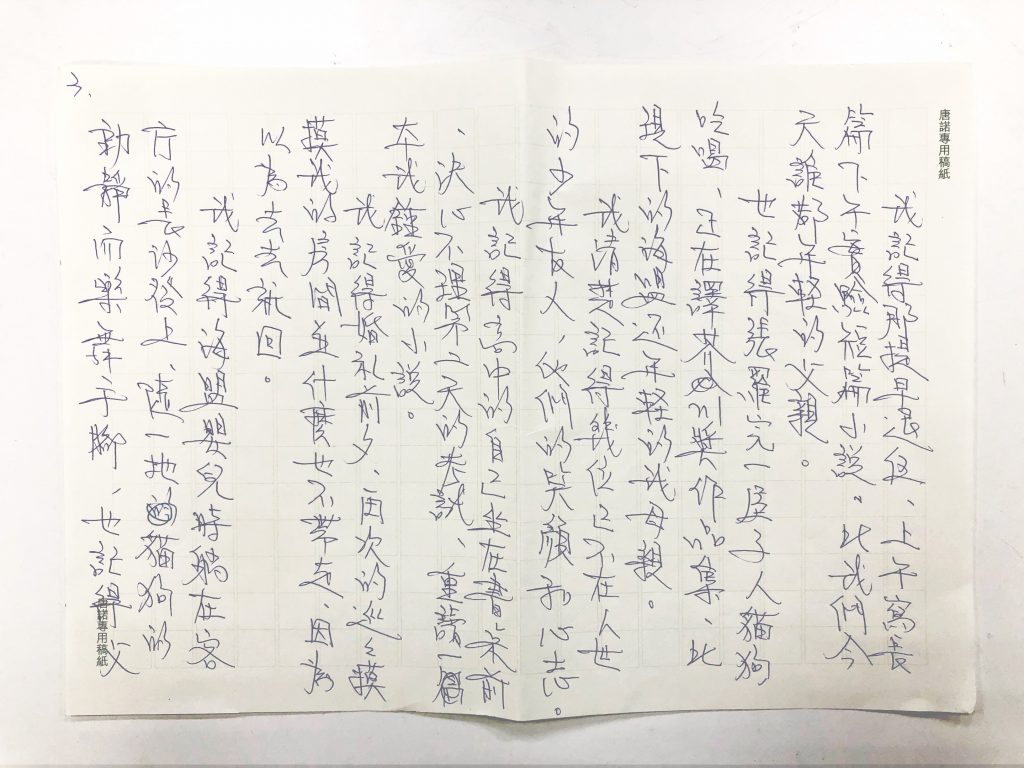

我記得那提早退伍,上午寫長篇下午實驗短篇小說,比我們今天誰都年輕的父親。

也記得張羅完一屋子人貓狗吃喝,正在譯芥川獎作品集,比現下的海盟還年輕的我母親。

我清楚記得幾位已不在人世的少年友人,他們的笑顏和心志。

我記得高中的自己坐在書桌前,決心不理第二天的考試,重讀一本我鍾愛的小說。

我記得婚禮前夕,再次的巡巡摸摸我的房間並什麼也不帶走,因為以為去去就回。

我記得海盟嬰兒時躺在客廳的長沙發上、隨一地貓狗的動靜而樂舞手腳,也記得父親最後的夏天總躺在同一張沙發上靜養看書。

我記得後院埋過的每一隻貓和狗,和牠們離開的年月日子。

我記得那株後來被因蓋公寓而掘走的短命桃樹……

所以,我怎麼可能離開這光影交織鬼影幢幢的危老屋子呢?

與其說,我是徘徊不去的家人,更像一個,守墓人吧。

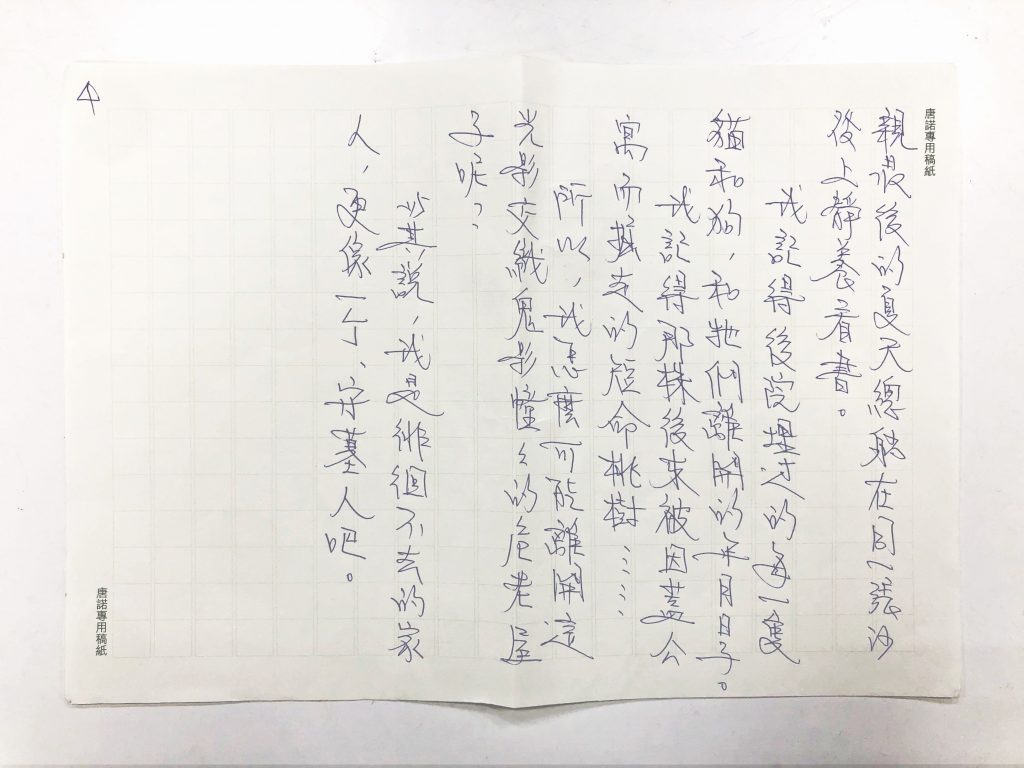

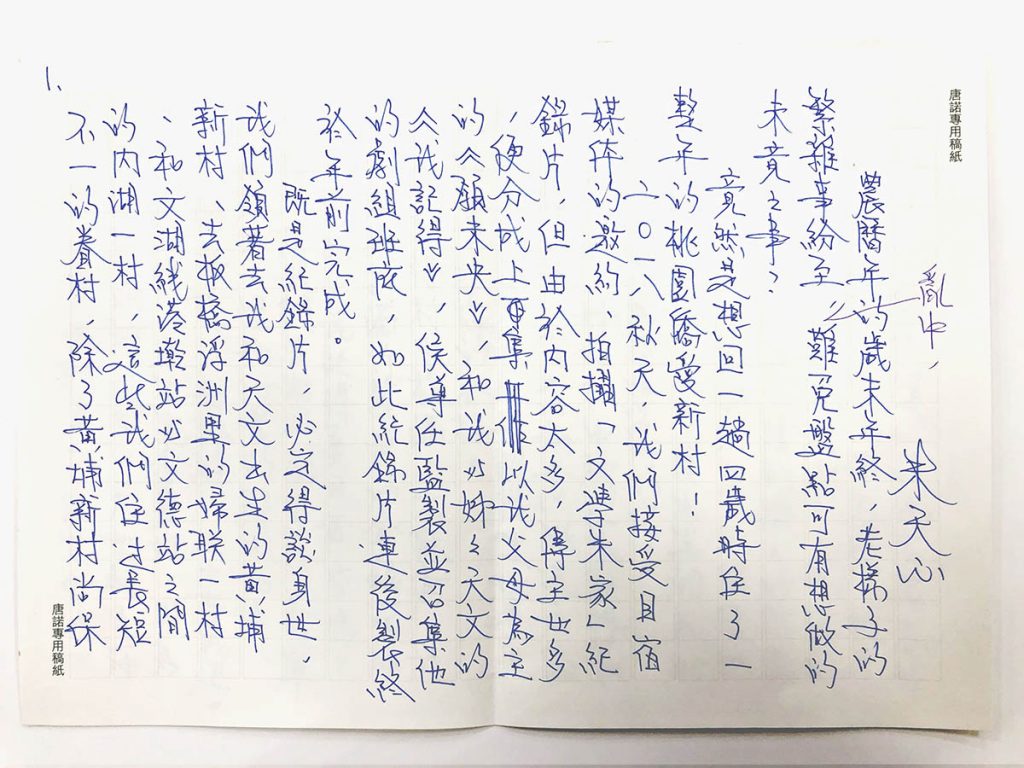

農曆年的歲末年終,老樣子的繁雜事紛至,亂中,難免盤點可有想做的未竟之事?

竟然是想回一趟四歲時住了一整年的桃園僑愛新村!

二〇一八年秋天,我們接受目宿媒體的邀約,拍攝「文學朱家」紀錄片,但由於內容太多,傳主也多,便分成上集以我父母為主的《願未央》,和我與姐姐天文的《我記得》,侯導任監製並召集他的劇組班底,如此紀錄片連後製終於年前完成。

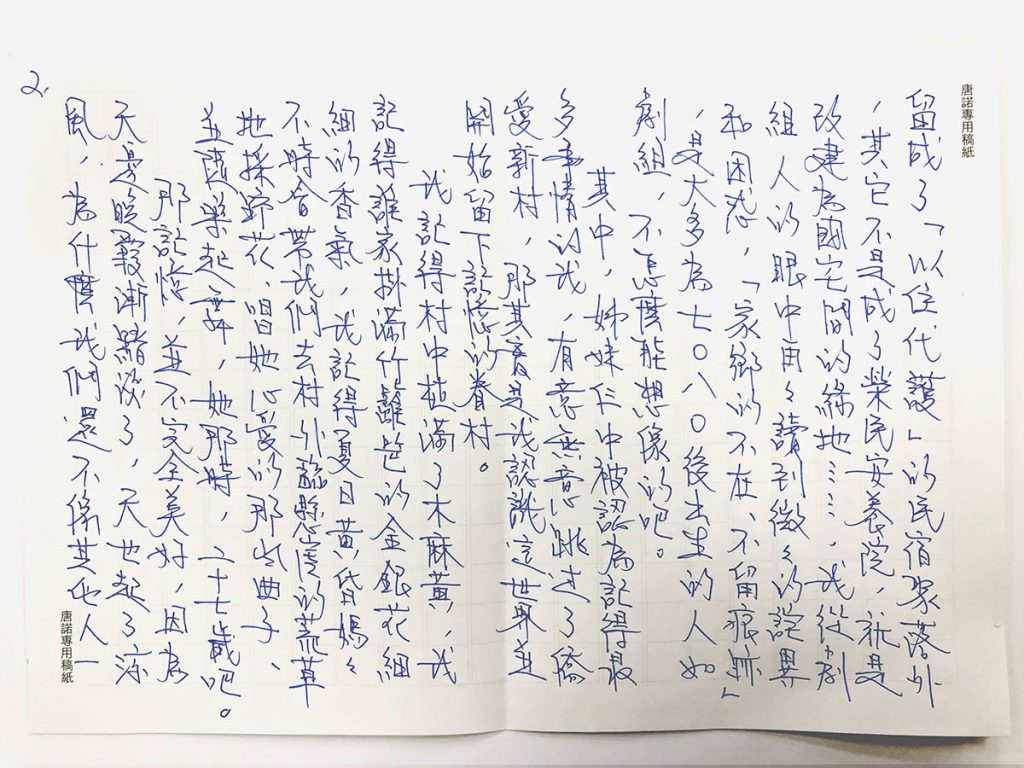

既是紀錄片,必定得談身世,我們領著去我和天文出生的黃埔新村、去板橋浮洲里的婦聯一村、和文湖線港墘站與文德站之間的內湖一村,這些我們住過長短不一的眷村,除了黃埔新村尚保留成了「以住代護」的民宿聚落外,其它不是成了榮民安養院,就是改建為國宅間的綠地……,我從劇組人的眼中再再讀到微微的詫異和困惑,「家鄉的不在、不留痕跡」,是大多為七〇八〇後出生的人如劇組,不怎麼能想像的吧。

其中,姊妹仨被認為記得最多事情的我,有意無意跳過了僑愛新村,那其實是我認識這世界並開始留下記憶的眷村。

我記得村中植滿了木麻黃,我記得誰家掛滿竹籬笆的金銀花細細的香氣,我記得夏日黃昏媽媽不時會帶我們去村外臨懸崖的荒草地採野花,唱她心愛的那些曲子、並隨樂起舞,她那時,二十七歲吧。

那記憶,並不完全美好,因為天邊晚霞漸黯淡了,天也起了涼風,為什麼我們還不像其他人一樣的回家呢?

紀錄片結束拍攝後的這大半年,我和天文天衣約定,我們回僑愛看看吧,不管它變成什麼模樣了,畢竟,搬離它近六十年,已遠遠超過我父親當年的一別老家。

歲末懷人。

即將告別湯湯流水一般不回頭的這一年,難免懷想在和不在的人、的貓(這一年,走了好多屋內屋外的貓,包括《願未央》《我記得》片中搶足鏡頭的黃骰子白貓黃豆豆)

最為記掛的是 Toshiooh,我私下叫他「車城福克納三島醒夫」,他是屏東車城人,唐諾讀畢他的第一本書並作序的《痛苦編年》,曾以「車城的福克納」期許鼓勵。他與三島由紀夫同一天生日,他最喜愛的作家是洪醒夫。

他是廣告界的才子,是虔誠的基督徒,是一四年大腸花論壇髒話爆棚的那紅夾克男子……

我們遇到時,都處在人生兵馬倥傯頗為狼狽之時,我們暫時擱置南轅北轍對政治的看法(不隱藏、不壓抑、不妄圖辯倒對方),靜靜的在文學共和國裏卸下破損的盔甲。

我們見面不超過三次,疫情嚴峻時期,我進出袋中都攜著他的新書《甜蜜編年》,慢慢看,邊看邊想,也想學他重拾那支略銹的筆。

他同時是我的寶可夢麻吉等級的好朋友,每日贈我禮物,禮物來自的轉站有我日日會行經的街口,也有遠在南方的小鎮,彷彿亂世烽火中的書信,我總笑慰著打開它,這一天,是五顆精靈球和活力碎片和一瓶星沙。

文|朱天心

山東臨胊人,一九五八年生於高雄鳳山。台灣大學歷史系畢業。曾主編《三三集刊》,並多次榮獲時報文學獎及聯合報小說獎,現專事寫作。 著有《方舟上的日子》、《擊壤歌》、《昨日當我年輕時》、《未了》、《時移事往》、《我記得……》、《想我眷村的兄弟們》、《小說家的政治周記》、《學飛的盟盟》、《古都》、《漫遊者》、《二十二歲之前》、《初夏荷花時期的愛情》、《獵人們》、《三十三年夢》《那貓那人那城》等。