previous post

Annie Ernaux, Marc Marie. L’Usage de la photo. Paris : Editions Gallimard, 2005.

法國作家安妮鄂諾(Annie Ernaux)和她的情夫(Marc Marie)曾合作寫了一本書《攝影的用途》①,想法來自於每回他倆做愛前急急褪下、散亂在公寓四處的衣服鞋襪所形成的衣冠風景,他們頗有默契地決定在事後把衣物脫下來的最初狀態原原本本地拍照下來,然後兩人分別就照片各寫一段文字。寫法和內容沒有限定規則,要描寫、敘述、評論、抒情,借景憶往,離題發揮……都無妨。乍看像是情慾文學,實際上鄂諾得知自己患了癌症,生死分合悄悄隱藏在衣物的照片和每一回啟發的書寫當中。攝影或許是愛的見證,但兩人的文字出自不同的著眼點,透露男方對物的忘我靜觀更感興趣,對比的是女方經常分神、岔題和反思。照片做為歡愉時光的換喻,喚出字字句句,也劃出憂鬱的距離和空間,鄂諾的目光似已拋向未來,回望此刻,此曾在。

Herv Guibert : L’Image Fantôme. Paris : Editions de Minuit, 1981.

十分著迷攝影的法國作家基爾貝(Hervé Guibert)②寫了不少小品來責難攝影、揭發照片易朽的脆弱物質性。他對攝影愛恨交加,有時不免矯情。

基爾貝如果還健在,關於戀人分手後,會不會這麼寫:曾經擁有的合照令人心酸、生恨、不堪回首,怎麼辦?以前傳統紙本照片的時代,就是剪掉負心人的那半邊、或者(一氣之下)整張撕掉、一張張狠狠地撕,丟入(通常只有歐美電影中才有的)壁爐中,燒成灰燼!再不然,溫和一點,猶存一絲浪漫,若想留待日後回味,含笑在回憶中美化,向子孫講故事、吹噓一番,那就把照片、相簿、成疊的照片亂七八糟放在鐵製的丹麥餅乾盒裡,收到衣櫃的最高層或最底下,也可藏到床底、儲藏室,暫時眼不見為淨。萬一,蠹蟲來覓食,被家人無意間清掉,也就自然作罷了。種種這些做法在攝影進入數位化的時代,都不難改用數位化自有的手段來處理,同樣是裁切、取消、隱藏、刪除,刪除了再永久刪除,不然就隨著用壞了的電腦整個扔掉。再不然,任其消散雲端……

分手時,處理照片的方式大概不出這些手法,本身都帶點象徵意味和儀式性,表達了分手的決心;事後還不免要向心腹述說一番(現在當然也公告給熟的、不熟的、點頭之交、或暗中追蹤的臉友:「今日清晨,終於,我把他的照片都刪除了!」),以達到宣示性:做了,也說了,更踏實,分手之舉這才成真。

這裡不想談那些把舊情人的親密照或私密照拿出來曝光的卑鄙報復。

卡爾維諾,〈攝影家奇遇記〉,《困難的愛》故事集,倪安宇譯時報出版

若問攝影的行動如何處理「分手」?義大利作家卡爾維諾(Italo Calvino)的短篇故事〈攝影家奇遇記〉(”L’avventura di un fotografo”)③,幾乎有一整光譜的拍照指南。故事敘述一名喜歡就任何事反覆思考的青年安東尼歐,原本對拍照沒甚麼興趣,總帶著嘲謔的眼光旁觀友人從事業餘攝影活動。友人後來都紛紛交了女友,結伴出遊拍照成為周末的必然。他們陸續組成了家庭,幾年之間,老友群組人數越來越多。安東尼歐照樣經常和他們見面同遊,看著他們從忙著拍女友、嬌妻,到後來繞著出生後的小貝比一舉一動拍個不停。就因為只剩他一人單身,出遊時拍團體照的任務自然就落在他身上,久而久之,他對拍照的技巧也漸漸熟練,甚至在其他人要他幫忙拍照時,也開始認真思索應該拍出甚麼樣的效果才好,應該掌握的是甚麼瞬間、相貌、精神內涵;就這樣越想越多,自我要求也越來越高。有一天,為了滿足追根究底的想望,竟添購了全套設備,在自家安置攝影棚,邀朋友來當模特兒試驗。

不出所料,安東尼歐奮力為女性友人畢琪拍攝肖像的累人過程中,兩人不知不覺地愛上彼此:這豈不是拍照者與被拍者在攝影的相互凝視中常會發生,或至少很可能發生的事!可是接下來的發展,卻超乎攝影日常使用方法的範圍,陷入了瘋狂。愛她就是拚命拍她?安東尼歐從早到晚、無時無刻,再也不拍別的人事物了。他的理論卻與愛情無關,也不是哪個對象的問題,而「是方法的問題。不管你決定拍誰,或拍任何東西,你就得要一直拍下去,而且只拍那個人或東西,白天黑夜隨時隨地都要拍。唯有把所有可能的影像都拍下來,攝影才有意義。」甚至很矛盾地,他的秘密企圖是想拍下畢琪沒有他在場的絕對孤獨存在。畢琪終於離開了他。憂愁的安東尼歐仍不停息地拍著畢琪的不在場,恍然地拍下畢琪離去後不再整理的凌亂房間,想拍盡眼前的一切,連只有熱水管的牆角也緊抓住他的目光,彷彿他可對著那角落分分秒秒,一捲又一卷的底片拍下去,直到生命終了。拍遍了房子各處後,他也不放過報章雜誌上來自世界各地的報導影像。他的思緒轉動著,自問:是幸福還是不幸值得留影?想著想著,他把所有的照片(「有畢琪和沒有畢琪的」)都撕毀了。而當他要扔掉所有碎片時,對著又揉又縐又破的影像殘片端詳,又開始思索:如何在一張照片中拍盡那僅見碎裂殘片交疊的所有光影留痕……?他可以在其中找到他想依存拍照的人生目的,直到終結攝影嗎?也許是,也或許不?

安東尼歐雖然不斷地找尋攝影的真正目的,也一再地推翻自己先前的想法,但是這個故事暗中啟示我們攝影並沒有甚麼預設的規則,想拍甚麼,想怎麼拍,沒什麼不可以的!這則故事也尚未竭盡所有的可能性!分手時,攝影可提供的用法亦然,完全開放,任你想像。你甚至可以乾脆把相機扔掉!

蘇菲卡爾,《極度疼痛》,大家出版

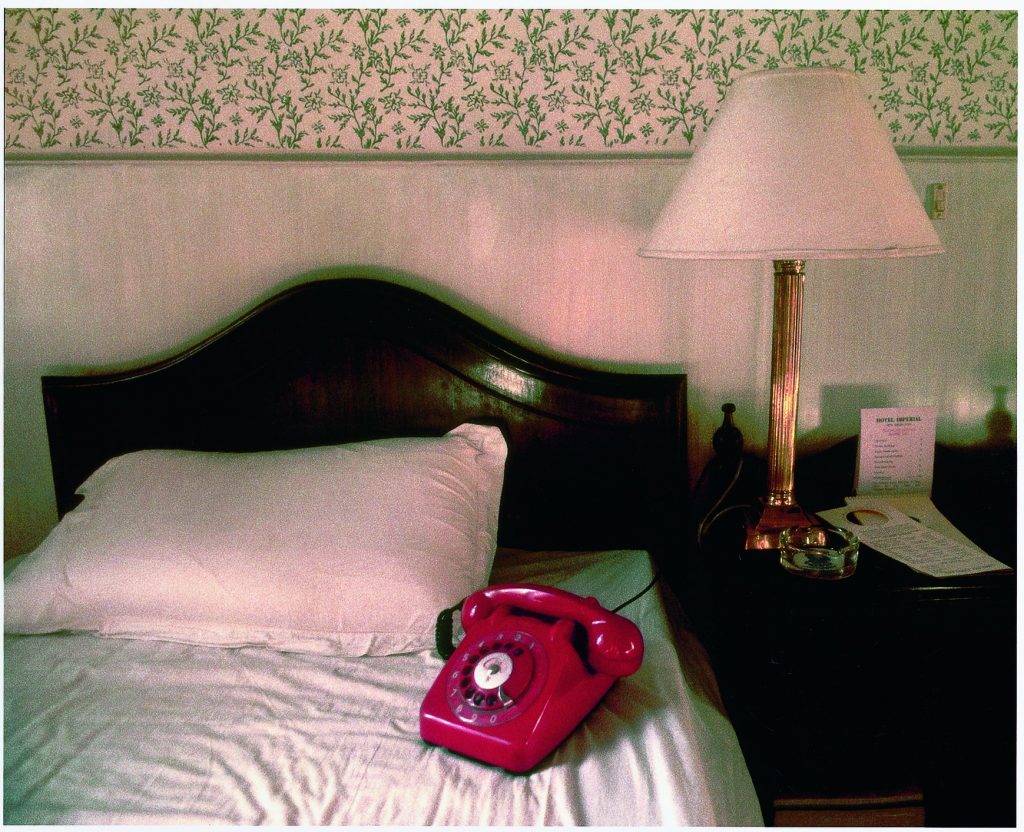

法國藝術家蘇菲卡爾(Sophie Calle)④倒沒有因分手而丟掉相機,反而發明了一套複雜的藝術行動和裝置,包括攝影媒材,慢慢治癒了她的傷痛。作品分為幾個段落,高潮點是重建了傷痛啟始的現場,也就是她接到那通分手電話的旅館房間,床上放著那支該死的紅色電話機。她還訪問了許多朋友和陌生人,請他們述說他們最傷心的一件事,並且請他們提供一張和故事有關的地點照片。然後,她把自己那永恆的傷心地(旅館房間)照片及屬於她的故事,和其他人的照片與故事並置對比。每一組都是一邊她,一邊某位訪者。別人的故事各只述說了一次,只有一個版本。而與之並排的她的故事,述說了許多遍,等於每次別人說一遍,她也說一遍。她將文字內容用白線繡在灰底布上。受訪者的故事每一則都保有非常飽滿反差的色調,明晰凸顯於底面。相對地,她的故事在反覆敘述過程中變得越來越短,文字的色調也越來越暗淡,到了最後一幅,文字淡到幾乎已融入底色中:這意味著她已從痛苦中走了出來。

大家出版/圖片提供

雖然整個事件的源起有些小題大作(但這也是卡爾不時會有的反諷作風),可是她的故事,和一個個別人的故事,對照閱讀,加上巧妙的裝置,確實頗有感染力和說服力。她成功地藉由藝術手法,用攝影和文字的複合裝置說服了我們:她已撫平了「她的」分手之慟!

註:

①Annie Ernaux, Marc Marie. L’Usage de la photo. Paris : Editions Gallimard, 2005.

②Herv Guibert : L’Image Fantôme. Paris : Editions de Minuit, 1981.

③卡爾維諾。〈攝影家奇遇記〉(”L’avventura di un fotografo”),《困難的愛》故事集。(倪安宇譯,時報出版)。

④Sophie Calle, «Douleur exquise, 1984-2003 »。 筆者曾於二○○三年在巴黎龐畢度中心的藝術家大展時看過這件作品裝置。

文|許綺玲

臺大外文系畢、法國巴黎第一大學藝術學碩士、博士,現為國立中央大學法文系教授。 近年專注於研讀法國作家培瑞克的作品。著有攝影文學隨筆集《糖衣與木乃伊》;譯著有羅蘭巴特攝影論述《明室》( La Chambre Claire )、班雅明的兩篇評論,收於《迎向靈光消逝的年代》,以及培瑞克的自傳《W或童年回憶》、小說《傭兵隊長》、隨筆集《空間物種》。