聽田威寧談父親、母親,回憶裡滿是過往的缺席與成長的艱難,但卻全然不帶指控。於是那些轉身與殘影,全都被她寫成了一片最美的景深。從臺灣到夏威夷、女兒走向母親,這一步的距離,花上她三十多年,我想起田威寧曾和我說過:「買張機票去找媽媽,好的壞的都會同時發生,一切我都接受。」她的人,也似她的話語;好的壞的總在發生,她卻長成了如今能笑著接受一切的大人。

Q:新書《彼岸》中,有句話被拿來作為書介:「我一直知道『母親』的意思,而不明白『母親』的意義。」經過書中這一場(其實是兩次)闊別三十多年終於見到母親的追尋,如今怎麼理解「母親」對妳的意義?母親,應該是什麼模樣?「父親」又是什麼模樣?

A:對我來說,「意義」是分析來的,比如性染色體裡面,決定一個胎兒的性別有X、Y,媽媽給我們X,爸爸提供Y。也許,母親就是我的「X軸」、父親是「Y軸」。X軸是橫向,關於我生命中有關延展與寬度的事,像是走不下去時,母親的臉會浮現,給我力量。我會想起她在二十幾歲時,就放下一切移民夏威夷⋯⋯連她都能砍掉重練,我是她的女兒,我也可以。再見到母親,已是六十多歲的她,所有的東西都有形成的脈絡,許多她的反應,是過去的疊加,因此我會把負面情緒吸收回去。選擇寫出來,是因為不想美化它,文章要盡可能真實。但現實裡,我們都還有自己的人生,不要讓那些負面的反應,在她人生留下一些不好的刻痕。

Y軸是垂直的,關於人生的某些高度,要感謝爸爸,因為他總是跟我說夢想無敵,不管目標多麼高,他都會跟我說:「只要是妳想的,就試試看。」即使只有一個名額,他也會說:「那一個就是妳。」不設限目標,有夢就去追,是我爸告訴我的。我爸也是這樣活給我看,九二一地震時,他在開旅行社,還賠錢載物資去災區,在那同時,我們自己家的房租水電錢都付不出來。明明自己活得朝不保夕,卻有杜甫「安得廣廈千萬間」的心。

Q:妳提到「我們都還有自己的人生」,為何好不容易重逢再聚,不考慮把對方再放進前方的路,一起同行?

A:我跟我姊可能都有孤兒心態,我們有爸爸媽媽,但也可以說是沒爸爸沒媽媽。尤其爸媽都各自再婚有了家庭以後,我們兩邊都不是,沒人找我們過年;就算我爸這幾年重新回到歷史地表了,也沒有,我媽媽也不曾邀請我們寒假前往一起過年。即使萬里尋母,確認了她是真實存在、買張機票就能見到的人,減少了很多遺憾,可是人生軌跡已經錯開了。填平了過去一些坑坑疤疤,交集之後再變成同一條線往前走?這可能都不在彼此的想像裡面,像是夏季限定一樣,也不錯。

Q:在妳的故事與生命中,雖然缺失了親生母親的在場,但是否有其他人(長輩或朋友),補足或是近可能地靠近、成為母職的角色?

A:我一直知道我的母親在夏威夷,但我的身邊還有很多「媽媽」。很多人看我的書都想問:「到底你是怎麼長大的?」,因為家裡沒大人,「家裡沒大人」對我來說,一直不是罵人的話,因為我家真的沒有。

媽媽完全不在,爸爸很少回家,我能活下去,最感謝的是我姊姊。我姊姊才大我三歲,所以在她意識到自己要成為家裡最大的那個人時,才七歲。她還沒聽過「長姊如母」,就已經在做母親的事情了。在我小學一年級時,她會踩著椅子在瓦斯爐前面、拿著鍋鏟炒菜給我吃,因此從小我就不覺得她是我姊。我們不算是姊妹,更像是母女,因為「姊妹」應該是平等的,但她跟我從來都不平等,她符合了「母親」一詞所有無私的想像。

後來才發現,我可能有一種「母愛磁鐵」,從姑姑、朋友到朋友的父母,再到二十幾歲進入職場後的同事。我學校的同事幾乎都像是媽媽的年紀,當中,有兩個同事對我最好,一個是陳美桂老師、一個是彭自強老師。我吃了美桂老師的午餐十年,直到她去年屆齡退休。自強老師則提醒了我要調整自己,在我當老師好幾年後,還有嚴重學生時代的習性,那時我還不懂,後來才知道,即使我已經是正職教師了,很多家俱用品都還在買很爛的,也沒買書桌、沒買床,因為我總是想著,如果有天要搬家,怎麼辦呢?甚至,為了鼓勵我寧可繳房貸,不要付房租,自強老師把她的定存解約,跟美桂老師一人一半,幫我付了頭期款。在那時,我什麼都不是,甚至還沒開始寫作。所以到現在,我做一切事情,都會先尋求她們同意。

Q:這本書名《彼岸》似乎有許多層可能,它當然意味著海的彼端,太平洋另一頭的母親。卻同時也是生命的彼岸,像是與父親的每一次告別,許多生離也像隔著生死冥河。兩種彼岸,各自要怎麼抵達?怎麼擺渡?

A:就是要好好的去面對它,過去的我都在逃避,一直告訴自己我還不夠大、我沒有錢去,那把鑰匙掛在很高的地方,我搆不到。有一天,發現自己越長越高,鑰匙已在眼前,不得不拿了下來,拿到以後才發現「門根本沒鎖」。下一步,是要不要推開,推開以後也不能確定門後是什麼,只能準備好面對未知。比如去找媽媽,可能會發現跟想的不一樣,因為我們沒有媽媽,不代表媽媽沒有女兒,她有了自己的新家庭。但當我準備好去找媽媽時,就不只是去找她,也是讓她看看我們,彼此都到達彼岸。

彼岸,也是彼此都到岸,我們去找媽媽,讓她知道我們沒有怪她,把岸也帶給媽媽。

Q:近幾年大疫,是否就也沒有再訪夏威夷,是否還會安排第三次的旅程?過往是否曾經詢問與邀約過母親來訪?由此出發,對於各種過去父母的選擇,種種從前不理解的決定,是否曾經責怪過父親、母親?

A:明年姊姊的小孩剛好畢業,我們預計會再一起去夏威夷。母親二十八歲離開臺灣後,三、四十年都沒回來,其實姊姊結婚時,我們曾提出邀請,但媽媽為了工作拒絕。直到現在,我們都沒再提,臺灣是她的心痛之地,她當時是精神崩潰的離開臺灣,被爸爸不斷的外遇傷害到精神失常,我們又怎麼敢再提。

每個人,包含母親都會問的問題是:「有沒有怪過父母?」但父親從來沒有說過這句話。在這幾年他浮出歷史地表後,講到過往,他會說:「是爸爸沒有做好。」聽到爸爸說不好意思、抱歉,其實很感動。我爸爸一直就不是一個壞人,他從頭到尾都無意要傷害兩個小孩,只是種種決定連帶的讓小孩過著很動盪的童年,對此他很抱歉,可是誰也沒有辦法坐時光機回去彌補。直到現在,我都是真的沒有怪過他們。

Q:從《寧視》到《彼岸》,可以看見妳曾在許多地方居住的痕跡,從桃園大溪、吳興街、新生北路到東湖,會有哪一處地方,妳會把它稱為老家或是家?各個地方所代表的時期,與它們留下的記憶,又是如何呢?

A:老家跟家的意義,對我來說完全不同。「老家」就是桃園大溪那個眷村,我爺爺、奶奶的家,它是有家族概念的。我的家則不是一個空間,它的定義很抽象化,有記憶以來,我搬了二十二次家,你問我家在哪裡?我會說在你愛的人和愛你的人,彼此凝望的眼神裡,哪裡有這樣的眼神就是家。對我來說,十三歲跟著爸爸跑路那年,被迫睡過的車子後座是家;那一年,輾轉住到花蓮卜蜂冷凍食品場的那個貨櫃屋,真的非常冷,也是家。童年時在木柵暗藏春色的旅舍旁,都是我的家,有我、有姊姊、有爸爸,就是家。

反而是我自己住的地方,今年剛好是第十年,可是我直到三年前,都沒有覺得是家。直到去了夏威夷、爸爸重新回來之後,慢慢對很多關係能夠接納,很多遺憾都不再是心中深不見底的洞,也才能慢慢面對自己的人生。現在看我住的地方,很好、非常喜歡,雖然很小,可是是我的。

Q:讀《彼岸》時,幾次被某些記憶中的食物與味道留下,比如妳寫夏威夷的茶樓、沒吃到的母親家常菜,印象最深的是妳寫父親為妳和姊姊的貧乏便當,補上菜色:「將一塊塊烤乳豬、叉燒、油雞和芥藍炒牛肉整整齊齊地鋪在白飯上。在父親專注的鋪排下,本來空蕩蕩的便當變得好豐盛⋯⋯」想請問,過往至今,還有哪些留存在妳生命的味道?

A:我會說是我小學二、三年級時,姊姊煮給我的白粥。為什麼是它?記得那時我們已經很久沒有吃東西了,搜刮全家後,竟找到了一點點的米、一點點糖,她竟然有辦法用那些東西幫我煮了一鍋粥,那個味道我一輩子都不會忘記。所以你問,小時候沒有媽媽痛苦嗎?我會說肚子餓比較痛苦。那個白粥無比豐盛,幾乎也是我人生的象徵。我要的真的不多,一點米、一點水、一點火,我就覺得是饗宴;如果你還有辦法再給我一點點糖,我就可以嚐出生命的甜味。

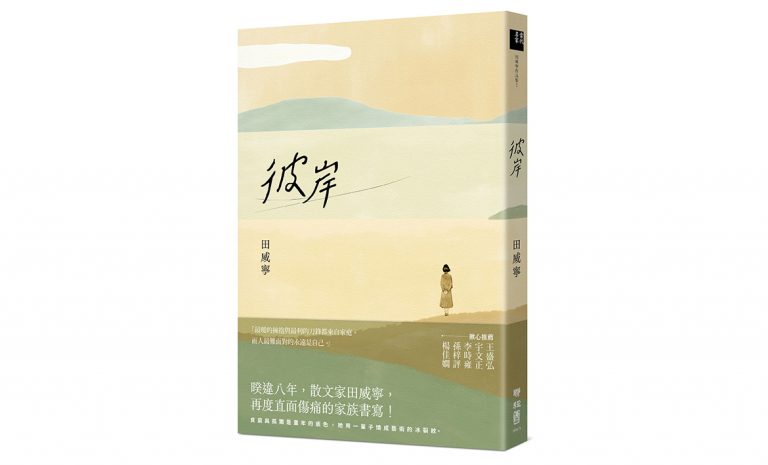

《彼岸》

田威寧,聯經出版

自二○一四年《寧視》出版,八年時光,作家田威寧緩步交出了她第二本散文集《彼岸》。從父親的轉身再向前,追溯母親的缺席。闊別三十多年後,三十七歲才終於來到母親所在的夏威夷,原因如她所寫:「我不能永遠因為母親不在而假裝母親不存在。」彼岸的追尋,就是從字面意思到內裡含義的過程,《彼岸》也不只是寫給母親的家書,更是投遞往父親的情書,它是海的彼端,更是生命的彼岸。

採訪撰文|蔣亞妮

摩羯座,狗派女子,目前就讀成功大學中文博士班。二〇一五年出版首部散文《請登入遊戲》, 二〇一七年出版《寫你》, 二〇二〇年出版第三號作品,《我跟你說你不要跟別人說》。

攝影|小路