或許再沒有比地鐵更具小說感的空間了。它如此日常,明亮,卻又如此諱莫如深。何致和的長篇新作《地鐵站》,嘗試以虛構捕捉秩序感的裂縫,生命的脫逸和墜毀。他以小說展開漫長的提問:隧道盡頭迎來的,是希望之光,還是摧毀一切的機械怪物?

Q:卡謬在《薛西弗斯的神話》中,曾開宗明義地說:「只有一個哲學問題是真正重要的,那就是自殺。」閱讀《地鐵站》時,我時常想起這句話,以及那些早一步選擇自殺的前行者與同代人。「自殺」在整部小說中,似乎是相當關鍵的環節,甚至成為小說啟動與推進的動力。你如何思索自殺?又為何會將小說和自殺緊密連結在一起?

A:我讀文化大學時,曾目睹過一次自殺現場。那時我在學校餐廳吃飯,看見窗外有一件衣服墜落。本來不以為意,後來才知道原來是有人跳樓了。我跑到一樓中庭時,大概有上百人在圍觀。教官拿了一片草蓆,將過世的同學蓋住。陽明山上風大,忽然有一陣大風吹來,揭開了那片草蓆──所有人都發出尖叫。我們這一輩有許多作家,像是邱妙津、袁哲生、黃國峻,選擇以自殺離世。不過,這部小說和他們並沒有什麼關係。我想說的是,自殺的行為,在我們的身邊時時發生;甚至,每個人或多或少,都曾想過這樣的事。很小的時候,我就有過這樣的念頭:想像自己的死亡,以及他人如何面對我的死亡。

有人會把自殺,看得十分崇高,是對於宿命或神意的反抗;有些人則認為,自殺只是懦夫的逃避行為。這是個不容易說清楚的話題,而我在《地鐵站》中,也不打算處理這件事。我想談的,是「選擇」的問題。我的重點,並不是為什麼這些自殺者,會做出這樣的事;而是反過來思考:為什麼我們沒有選擇這樣做?就像是紀伯倫所說的:想要知道死亡的秘密,就必須到生活裡面去找。我想問的是:人為什麼生存,又要如何活下去。小說中,主角葉育安遭遇到各種災難,讀者以為他遲早會自己一了百了。事實上,我本來也打算這麼做,但是在小說的鋪陳中,葉育安遲遲不肯就範,彷彿湧現了自我的意志。我沒有辦法操縱他,只好讓他活下來。

Q:小說中的自殺,並不只是自殺,而是跳軌自殺。我以為,那是一種更高強度的死亡。如你所描寫的:這些死者的身體,「仍軟軟地流出微溫的血液,沒有任何一具遺體是冰冷的。」這樣刻意示眾的死亡,並不是靜止的、沉默的死,而像是活體那樣,對於這個世界仍具有某種冒犯或攻擊性。你如何思考與安排「跳軌自殺」的書寫?是否做過什麼準備(無論是心理上或技術上)?

A:我們在許多小說家的筆下,都曾見過被強烈渲染的死亡場景。那樣的寫法,很容易煽動讀者情緒。可是,如果過度書寫,也容易流於媚俗。所以,我雖然描繪了屍體的殘破狀態,但我嘗試節制去寫,刻意將自殺的場面模糊化。小說中,葉育安不太敢看跳軌後的慘狀,但是因為工作,他被迫要通過監視器的影像,反覆觀看死亡的時刻。如此觀看死亡,其實是更恐怖的事。至於我之所以安排「跳軌自殺」,則和我一個在捷運公司上班的朋友有關。這個故事的最初發想,就來自於那位朋友。捷運早年常發生跳軌事件,他們公司一度非常苦惱,也想了很多防範方法。我從他那裡聽來這件事,本來只是想寫一篇帶點黑色幽默風格的短篇小說。可是當死者陸續加進來後,已經不能用短篇處理,也無法只是開開玩笑。最後,故事愈寫愈大,愈寫愈久,甚至寫到北捷的安全閘門都做好了。

Q:小說運用兩種字體(明體與標楷體),區別出故事主線和自殺者的臨終之言。對我而言,那些標楷體的段落,就像是一個個停靠的月台,不同於正文火車般的線性行駛。這讓整部小說擁有前進的動力,也同時具備逆推,迴旋,凝滯,乃至靜默的空間。這樣的結構方式很有意思,能否請你談談這一點?

A:誠如你注意到的,這是一個有意識的設計。就敘事節奏而言,每一個自殺者的段落,都是比較慢的;而回到主線,則相對明快許多。這部小說,我原來預想的寫法,是將整個作品分為三部;寫著寫著,才改成現在這個樣子。這是比較少人做過的事,即:我以每個自殺事件,作為各部之間的結構區隔。以前在東華讀碩班時,我的指導教授李永平常常說:「小說一定要有form(形式)。如果小說沒有form,就只是一個story(故事)而已。」小說不只是說故事──對我而言,這是一個很重要的概念。在處理自殺者的情節時,我並沒有把它看成短篇小說,但我是用短篇小說的態度來寫它,還為每一個自殺者設定基本背景。我給跳軌者承擔了很多的功能:他們不只代表不同的自殺類型,還有節奏和結構上的功能。此外,讀者也可以通過自殺者的視角,看見地鐵站的改變。並在不影響主要結構的情況下,和主線交錯行進。

Q:我認為這部小說雖然逼視殘酷的自殺,基調卻仍是相對溫暖的。它寫的是「月台邊的麥田捕手」,無所不用其極的,要將懸崖邊的人救回來。然而,選用的方式卻似乎刻意荒謬:比如雞湯小語、風水堪輿或宗教團體等,為什麼會選擇這樣的搶救方式?

A:我在思考書名時,確實想過「地鐵捕手」或「月台捕手」這樣的意象。我曾經和在捷運公司任職的朋友聊過如何防範跳軌的事,拋出過不同的想法,而寫成小說時也確實有意突出荒謬感。不過,必須強調的是,這種「荒謬」或許讀來可笑,但並非不理性,而是經過嚴肅思考的結果,背後還是一套學理或科學根據。葉育安他們選擇的這些方法,讀者一看就知道沒有用,然而故事中的角色卻不知道。這種營造荒謬的手法,其實是喜劇電影中非常慣用的。

Q:在許多文學作品中,都曾以「地鐵」作為主要意象。若從廣義的影響論來說,這些作品,是否成為《地鐵站》的養分?是否可為讀者挑選一部(或多部)「地鐵」文學來分享?

A:如果要講影響關係的話,這本小說大概受到兩個作品的影響。首先是龐德的詩〈在地鐵車站〉:「人群中,這些面孔的鬼影/潮濕的黑樹枝上的花瓣」(原詩為:The apparition of these faces in the crowd: Petals on a wet, black bough.余光中譯)這是一首意象主義的作品。英文雖然只有十四個字,但裡面充滿了想像的空間。我讀比較文學博士班時,接觸到這首詩。那時,我們要從中西比較研究的觀點,研究龐德的作品。龐德曾經翻譯過中國詩,據說他這首〈在地鐵車站〉,就是從白居易的詩取材而來。這首詩留給我一個關於地鐵的強烈印象:好像在那麼短暫、那麼狹窄的時空裡,所有的人臉在窗面上堆疊,就好像櫻花花瓣一個個冒出來。而另外一部作品,則是日本電影《鐵道員》。電影主角是一名小站的站長。他一輩子堅守在自己的崗位,同時飽受工作和家庭的壓力。即使妻子死去的那天,他仍照常上班,並在日誌寫下:「今日無事」。我的主角葉育安,有點受到這部電影的啟示。差別在於:《鐵道員》採回顧的形式,而葉育安的故事則是「現在進行式」。此外,他也和日本人的民族性格不太一樣。《鐵道員》的主角,選擇更具普世奉獻精神的「大我」;而台灣人比較富有人性,比較貪心,什麼都想要(笑)。所以《地鐵站》中的葉育安,不只想要兼顧事業,家庭,還想要追求他自己的愛情。

Q:「地鐵站」的構想,可以從你早年的短篇作品〈在路上〉和長篇小說《白色城市的憂鬱》(尤其是後者),發現端倪。如果從創作生涯來說,你會如何看待《地鐵站》的意義?此外,《地鐵站》的故事舞台,非常乾淨明亮;好像沒有過去,只存在於虛空之中。這之間,有一種「反地方」、「反歷史」的傾向。能否請你談談這個部分?

A:我對所有的交通工具都感興趣,包括機車、汽車、飛機,當然還有鐵路。此外,我也會想要觀察記錄移動過程中發生的事情。〈在路上〉那篇小說,寫的是隱約的愛情覺醒與渴望。交通與愛情,這兩個元素在《地鐵站》都有,只是被放大許多。寫《白色城市的憂鬱》時,我對台北車站那種地下的、巨大的迷宮建築,非常感興趣。這樣的興趣延伸到《地鐵站》中。小至咖啡廳,大到地鐵站,我還是比較喜歡有所本的虛構。不過,我會將實際的地名去掉,加以架空。這是一種「無地」、「無地點」的概念,或許也受到李永平老師《吉陵春秋》的影響。李永平老師曾說,小說不必指明地點,這樣在創作上可以得到更大的自由。我基本上同意這個看法。一旦實際地名出現,每一個細節都得對應到具體的情況,有時反而會綁手綁腳。所以,《地鐵站》是一種「刻意的不對準」的寫法:沒有具體的地點指涉,也沒有故事確切發生的時間。這能讓故事的適切範圍擴大。它可以發生在過去,閘門還沒安裝好的北捷;也可以發生在台鐵,高鐵,或者世界上任何一個地鐵站。

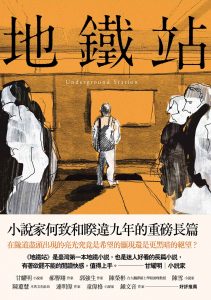

《地鐵站》

何致和,木馬文化

對大部分的人來說,地鐵站只是轉乘地,停靠處;但對某些人而言,卻是永久的終結之所。何致和猶如地鐵站的人類學家,觀測著那些在月台上徘徊的幽靈。他潛入幽黯之心,日復一日的儀式,集體的孤獨。當「地鐵站」化為整體隱喻,則小說中的家屋,咖啡店,大樓會客廳,全成了地底隱伏的迷宮。魯迅曾說:「絕望之為虛妄,正與希望相同」,跳或不跳,一念之間,也許並沒有相差太遠。

採訪撰文|陳柏言

一九九一年生,南部人。目前為臺大中文所博士候選人。曾獲聯合報文學獎短篇小說組大獎,最新作品為小說集《溫州街上有什麼?》。

攝影|小路