previous post

鍾肇政大去之後,才真的感覺到,以後再沒機會聽阿公說故事了。

阿公,是文壇上對鍾肇政的暱稱,這樣親切的呼喊,彷彿和這位台灣文學之母便沒有距離了。事實上,阿公對待四方友朋,不論老少,也真的沒有距離。猶記得學生時代,因為專研舊冊版本的流變,不少脈絡遍無可證資料,某次突發奇想,鼓起勇氣去信阿公,信件內容大概是說,某個已經消逝了的出版社,曾出過阿公的作品,不曉得是在什麼情況下有這樣的因緣?而出版社結束之後,這些作品又是怎麼流傳,得以繼續被讀者閱讀?

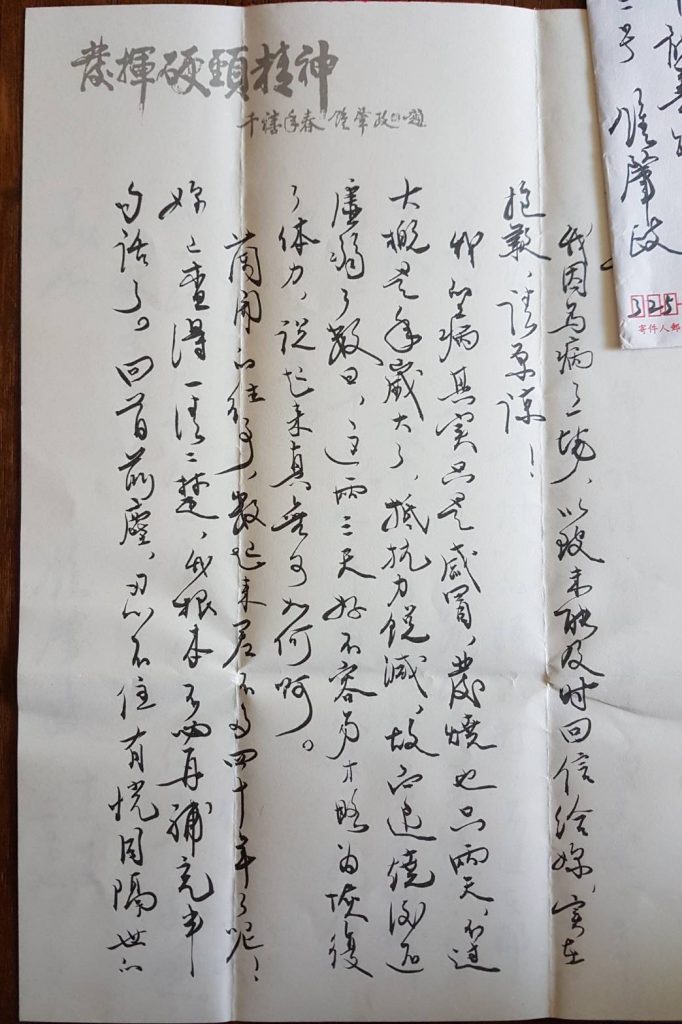

彼時阿公已過八十,坦白說,並沒有特別期待會接到阿公的回音。約莫兩週之後,真的接到了阿公的覆信,那是以毛筆流暢書寫的信函,一開頭便是道歉:

我因為病了一場,以致未能及時回信給你,實在抱歉,請原諒!

我與阿公未曾謀面,對於一個陌生的後生晚輩,阿公在病癒後慎重地回應了我信中的疑問,並且由致歉開始。阿公說病只是感冒,但因為年歲已高,抵抗力弱,所以小病也花了點時間才恢復健康。那是何等的胸襟,以及出自對提攜年輕人的關懷,有信必覆,有問必答,這說來是他做了一輩子的事了。阿公不以我的唐突冒昧為忤,自此開啟了爾後的魚雁往返,甚至在通信多年後的某個清朗上午,終於有機會親自前往拜訪阿公。

鍾肇政手寫覆信

昔日「魯冰花」宅門面樣貌,現已拆卸。

坐落在龍潭的「魯冰花」宅,就在熙嚷的市場邊,每日每日人來人往,想來在地的許多居民早已習慣和國寶阿公當鄰居。《魯冰花》是阿公的首部長篇小說,影響力持久不衰,迄今仍被奉為經典,且不只一次改編為影視作品。從小說完成到第一次搬上大螢幕,前後歷時將近三十年,1989年電影上映之後,電影主題曲更蔚為一時風潮,「魯冰花」儼然成為阿公的代名詞之一。說「魯冰花」宅並不誇張,乳白雨淋板鋪設的牆面,上有牛眼窗,中有臥欞窗及小窗台,窗台下的雨遮上方,立有「魯冰花」三個大字,旁邊則有「魯冰花拼布手作」的招牌。原來阿公的媳婦成立了拼布工坊,希望透過拼布散播快樂種子,也選用魯冰花當作工坊名稱。這樣明顯的特徵,即便是初次造訪也很容易就能找到,兩代人皆以魯冰花做為自己作品的符碼,其中隱含的想望不言而喻

儘管與阿公是初次見面,那迎面而來的熱情卻讓人有股早已和阿公熟識多年的錯覺,不論是第一次造訪「魯冰花」宅,以及日後的屢次叨擾,每每都令人感到溫暖。我們聊書、談人,聽阿公說往事、憶故友,更互相分享自身留意的種種訊息。而阿公最為關切的,還是在創作上,他再三鼓勵要寫小說,不要只寫詩或是散文。阿公表示,寫小說是好事,不要怕寫,當初他由十投九退至十投少退,就是一直寫一直寫,才練出他的文筆。

有一事也是阿公常常會說起的。阿公過去的每一部著作都會自留,某次有個單位向阿公借書辦展,後來因為什麼陰錯陽差而似乎沒有將書本送回,致使阿公手邊幾無早期版本的諸多作品。我曾雞婆地去詢問該單位,回應卻說明從未向阿公借展,單位裡也沒有空間來堆置這麼多書籍,這樣的羅生門很難追索下去,我跟阿公說,我常常逛舊書店,若看到阿公早期的出版品,再寄給阿公收存。然後,阿公就哭了。阿公說,他很傷心,又很感動,忍不住眼淚就哭出來。

阿公好客,無論親疏,實際見面後完全沒有長輩的架子。

阿公童真,若是腦海浮現舊曲旋律,會吟唱出來並詢問是否好聽。

阿公善感,說起情緒波動較大的事,毫不避諱地流露真性情。

阿公能飲,餐桌上總有幾瓶或清或烈的酒,每天小酌,涵養心緒。

阿公無私,只要對人有幫助,就竭盡所能付出可以給予的一切。

終究沒有前往龍潭的武德殿去送阿公最後一程,我不太確定自己是否能夠好好的再和阿公說上幾句話。有幸得以在阿公晚年和他往來,已是莫大的福分,同阿公一起喝酒吃生魚片,帶阿公去逛書店,看著阿公哭陪著阿公笑,以一個沒有關係的晚輩而言,我所獲得的太多太多。或許,根本也不需要再說什麼,天上的阿公,他都知道。

阿公聊台灣人使用中文、日文的語言習慣,談到過去的時代背景。(記得開啟CC字幕觀看)

文、照片提供|陳逸華

現任聯經出版副總編輯。

嗜書者,過去曾於舊書店服務。曾任台灣首場「舊書珍品鑑定會」鑑定者、台北文學季文學書塾系列講座講者等。

執編書籍曾獲Openbook好書獎、台北書展大獎、香港書獎、金鼎獎等。