年輕作家王証恒交出首部小說集《南歸貨車》,在香港文學界不乏討論,為人所知的是其左翼定位。左翼可是方法,是關懷,是理解並介入世界的角度。在當代華文書寫場域而言,左翼更自成脈絡,從文學革命到革命文學,從魯迅到陳映真,系譜繁雜,難以疆劃。誠如詹明信提出「總要歷史化」,欲理解証恒所謂左翼文學觀,必先從其時代語境談起——亦即我輩「二十一世紀的第一代作者」所身處的當代香港。在新書發佈會「一切珍愛的尚未煙消雲散」上,証恒提出其寫作所在的「兩個十年」:後金融海嘯的十年,公營政策與勞工保障存若無物,民生無立錐之地;基本自由褪滅的十年,大寫的政治嚴厲壓迫著一整個時代的人。「這個一無所有的年代,才是真正的寫作年代的開始。」左翼書寫的願心,往往亦由時代的苦難所啟動。

時代語境之下,証恒的寫作脈絡不難理明。他多次提到陳映真對其影響之深:「那是陳映真的小說,那是慘白的年代的幽微的光,讀來總叫人莫名的感動。於是我下定決心,要寫一些關懷社會的小說。」王德威認為陳映真可被稱作「台灣的魯迅」之一,則在相近的黑暗時代(dark times)裡,我以「香港的陳映真」稱呼証恒大概亦無不可。陳映真受魯迅啟發,關注壓迫者與被壓迫者之間的矛盾,期望以自我抹銷的書寫策略,達成政治宣傳目的。然而,如王德威點明,陳映真往往「低估了自己作品意識形態以外的吸引力,而他的文名也恰恰建立在這矛盾之中。」這或正是証恒立心仿效陳映真的原因:他讀到陳映真的作品裡,在大寫的政治之下潛藏著更深幽的「即物」關懷。所謂「即物」,意指始終不忍心任由意識形態操縱書寫,而願意貼近物事賦予的具體經驗,任由其衍生書寫之可能。

「即物」並非純粹現象學式書寫,而更內含倫理實踐。若從馬克思主義相關的理論著手,比起証恒自己經常提到的盧卡奇,我認為阿多諾的說法能更有效地闡明証恒的「即物」書寫形態及其背後的哲學原理。阿多諾曾在《本真性的行話》(Jargon der Eigentlichkeit)等著作中,批評現象學家與存在主義者,認為其始終無法擺脫荒謬的唯名論假設——諸如假定存在、虛無或自由等概念的絕對地位,不過是觀念論的後塵——故無法有效地回應歷史場境之此地此刻(hic et nunc)給予此有(Dasein)的種種挑戰。阿多諾認為必須置身時代脈絡,反覆徜徉於普遍概念與殊別經驗之間,時刻注意兩者的矛盾,由此派生出持續的社會批判意識,並覺悟其永遠不可能落實成正向辯證(positive dialectics)意義的終極答案。

証恒在其小說中期望把握的,正是種種難以藉助普遍意識形態解釋的經驗。行文間,他試圖不斷藉「思想反對自身」(think against itself),動搖諸多既存概念的疆域,以書寫為發自深淵的特種呼號——若呼應王德威的說法,其可說是最頑強抗議現實的自我否定運動,是對「真實並非如此」的延宕命名式(讀者當然也可說出同樣一句「真實並非如此」。)阿多諾繼而說,若非如此,書寫不過是大屠殺的伴奏曲,輕無著物,不可承受。在歷史情境的對照再思底下,「即物」書寫透現出其試圖積極回應時代的倫理承擔。一方面,小說展示社會學式的田野考察,著重刻描下層結構如何反映時代肌理。以〈南歸貨車〉為例,其鉅細交代出中港司機的生活困難與不安。另一方面,基於否定辯證原則,小說往往作為一組組問題式(problématique),回聲暗湧,完而不了。以〈時光凝滯〉為例,比起輕率的價值判斷,更是拷問在時代壓迫之下,人何以成為犬儒?這正是「即物」書寫的兩面。

弔詭在於,置身種種莫可名狀的殊別經驗,小說家註定無以言說,僅有欲語還休的未了餘情。其體現在角色之間的共情,及其介入彼此具體生命時的懸置(aporia)。前者比如〈沉默的瘀傷〉,作者與角色經驗之間明顯存在距離,這正是証恒自己所棄絕,卻又深陷的書寫(或知識、或修辭)無上原則的遺害;後者比如〈綠牆〉裡的哥哥陷入精神絕境,〈南歸貨車〉裡的妻「進了無盡、幽暗的隧道,走不出來。」都是具象呈現。的而且確,唯有在即近物事間發見理論的匱乏,繼而試圖動搖並克服預設的政治意識形態,我們才得以談論美,抑或生存——而不是「讓藝術被創造,儘管世界毀滅。」(fiat ars, pereat mundus.)本雅明曾深刻提醒我們:不論打著任何旗號,假如藝術可以聲稱不擇手段,任由政治現場為藝術壯美服務——除了法西斯主義,那將什麼都不是。

話說回來,「即物」作為有情的介入,總是相對於「役物」的。後者正是典型中國左翼「紅色文學」傳統,往往抽離歷史現實經驗,把概念與技法硬生生地注射進具體物事。証恒期望的「即物」原理,是試圖反抗典型知識論的否定辯證方法,強調交流先於理論——至於《南歸貨車》則非每篇都能充分踐行。若試圖理出現當代華文文學的「即物」傳統,將發現於魯迅與陳映真的作品,知識分子與民眾的差距大多過於遙遠,小說家充其量在質疑自我位階,卻從未徹底地放任具體經驗帶動書寫。然而,他們都更真誠。另一道參照脈絡:白先勇從《寂寞的十七歲》到《臺北人》,觀照內在經驗的變動以透顯思考的深化過程;陳冠中從「香港三部曲」到「中國三部曲」,常具嶄新的問題意識讓自我解體再定位;黃碧雲從《烈佬傳》到《附件三》,瀟灑放開標誌性的風格以反倒獲得純淨的力量。如此種種,作為「即物」書寫傳統的質性存留,都可說是《南歸貨車》的學習對象,儘管未竟全功。

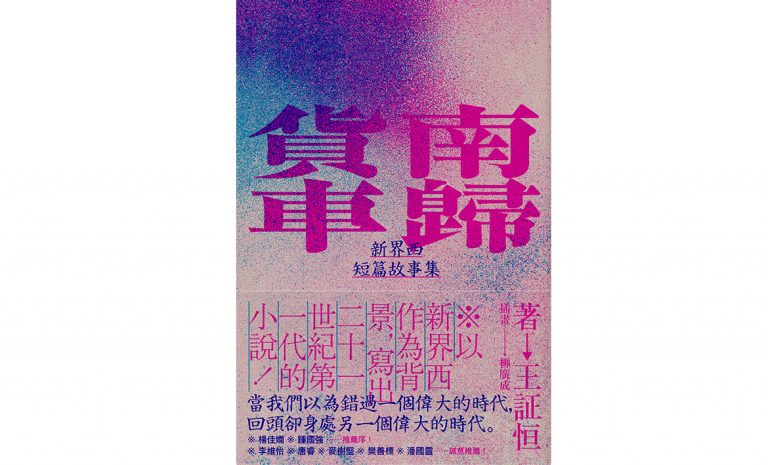

《南歸貨車》

王証恒,後話文字工作室

文|勞緯洛

二○○一年生於香港,就讀於香港浸會大學人文及創作系,曾赴國立臺灣大學訪問。現職香港電台清談節目「五夜講場:文學放得開」主持、學術期刊校對及圍棋導師。曾獲中文文學創作獎、青年文學獎、香港文評大賞等。