「這是最後一日了

大雪掩沒曾經的足跡

在你沉沉睡下之地我亦覺睏倦

且渾然無法記起

我們曾經同行」

——吳岱穎,〈維根斯坦的最後漫步〉,收於《群像》

舊金山的街道崎嶇如昔,惟不見向晚慣常瀰漫的水氣。洋流簇擁著的半島,鮮少如此明朗。多歧的小徑並不可懼,「詩應有多重之所指」——你總是如此宣稱。我亦奉為生活的指引。然而關於你的遠行,我無法辨識其形式以外的涵義。獲悉消息,心像詞彙不斷篩落的殘卷,輕觸即碎,意義漫漶。字詞與音聲間的罅隙開始膨脹,直至其略大於整個宇宙。

宇宙至繁,人生至微。但如果有音樂引路,物事皆有所歸。關於詩的音樂性,是你最初教我的事。在科學館地下一樓的紅樓詩社社辦,你向團體詩歌朗誦隊的成員們演示支配聲音的技藝。當時你年不足三十,自信而犀利,青春期尷尬的嗓音在你毫無保留的批評下更顯尷尬。血氣方剛的高中男生固然懾服於你的本事,卻不知如何應對你的盛氣凌人。但後來他們漸漸知道,在一身傲骨的人面前不必有所隱藏,因為彼此走過相仿的路。2006年夏天,你接過呂榮華老師的火炬,擔任紅樓詩社的指導老師。兼為詩社社長和你的導師班學生,我與你相處的機會尤多,自然成為同儕中最先體會此事的少數幾人。恍惚間,我已長於你當時的年歲,乃至懷抱著你曾屢屢用以自嘲的「前中年期」的心境來悼念你。

儘管如此,我不是一個早慧的學生,甚至始終未能掌握詩歌朗誦的要訣。直至後來我們一起在七星潭聽海,夜飲觀戲,方隱約體會你所反覆強調的、詩的音樂性。我清楚地記得那天晚上,你否決了王家衛的《花樣年華》,執意播放溫德斯的《樂士浮生錄》。是夜漫談無際,無人留心電影的內容,跌宕的古巴爵士樂徹夜迴旋。至今我依然不能具體地復述《樂士浮生錄》的情節,但只要聽見片中的旋律,便會想起七星潭的潮汐淘洗時間的聲音,以及在昏黃燈光映照下,不同書脊的質感。原來聲音可以組建一種秩序,分派各種感官經驗,從而將語言的感染力發揮至極。日後我才知道,你對於音樂性的感悟,同樣得益於這部電影,因此堅持讓我觀影。

高中畢業後,我與你的聯繫未減,但未若往昔一般頻繁地帶著自己的作品向你求教。生活裡的困境與所得更多地佔據了我們的話題。某次夜裡接起你的來電,我感受到一種醉後才有的審慎,全然不同於平日的直截了當。你反覆問我是否在忙,直至確認隔日沒有任何要務,才狠狠地吐槽我將更多時間、精力投入所謂的歷史研究,而不是潛心寫詩。今已不再記得自己是否當即辯駁,申明讀史是為了更好地寫作。但多年以後,當我自悔於創作計畫之遲滯,你只是輕描淡寫地說,「如果創作束縛了生活,或許也沒有必要。」你的回答究竟出自一種以生活為本的理念,抑或默許了我的疏懶,放棄往昔的期許?是時不敢追問,今已再無機會。但我深知你從未放過自己,持續在寫作的過程中打磨靈魂。

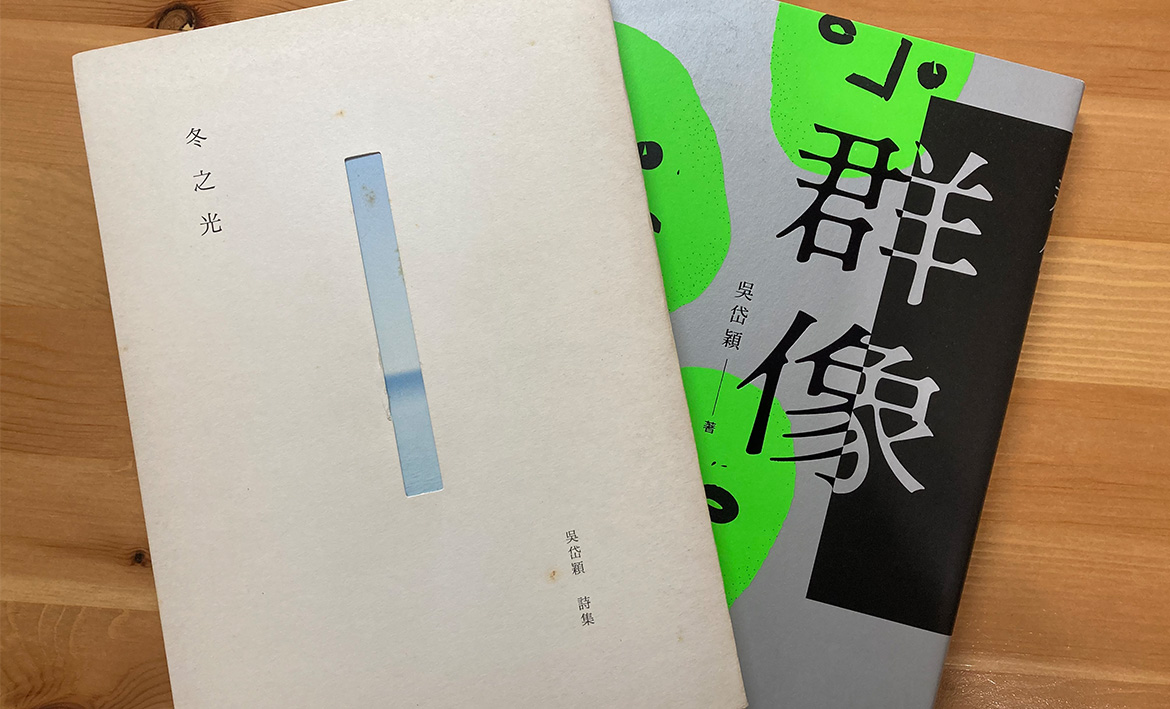

從《明朗》到《冬之光》,以至2019年出版的《群像》,心境昇華之軌跡,於詩中歷歷可見。哲思愈加深邃,語言卻愈加簡白。避偏捨難,以生活的語言反省生活,是你畢生奉行的詩學理念,以及給青年寫作者的建議。我特別喜歡《冬之光》淨白的書封,正中央鏤空的長型方窗裡有海的顏色。兩層式的裝幀,使光與海皆有時間的維度。我曾帶著它請你題字。你說此書易舊,囑咐我保持完好,以驗心志。十年過去,我卻未能信守承諾。書封早已泛黃且添上擠壓而致的褶皺。惟海外轉遷數載,它是我隨身行李裡唯一的詩集。我以此警醒自己不可忘卻詩人的職志。今後,我亦將以此來懷念你。淨白的書封已風化為一縷陰翳的光,方窗裡的海景更顯明朗。

數年前,你曾經歷了一次無關宏旨的手術,我在恢復室外等你甦醒。當你的目光漸漸有神,只是批評我日前呈給你看的稿子,而不多問自己的病情。是日,你的語氣格外舒緩,沒有太多令人過於羞赧的評價,頗不類往昔。那是你最後一次指導我寫作。你否能再一次醒來,像那天一樣給我指路?於你而言,死亡固然不是一件陌生的事。你已體會得太多,並在詩裡反覆探索。在今年一月最後的會面,我們同樣談論著死亡,即便誰也不能預知後來的事。我向你細述為父奔喪的諸種細節,你則提及早逝的雙親。你甚至曾半開玩笑地說,時候到了不麻煩別人,會找地方將自己藏好。我知道你並不畏死,只是怕痛。

你無病無痛無預兆的遠行,讓我想起你說話的習慣。你往往在激昂地舉例與論證過後,將聲調放到最輕,以簡白的字詞乃至沉默總結,意念收斂於不斷流轉的目光。你似乎相信這便足以教人心領神會。是的,一切物事的意義皆因你短暫的沉默而深刻綿長。各式追憶你的文字已鋪天蓋地傳播於社群媒體——你肯定會彆扭地鎖起眉頭,在好奇心的驅使下斜著眼睛逐篇讀完。而我遲未能好好完成一篇短文來緬懷你,或一刻不想起你的形象。原以為近年內頻繁的喪親經驗,可以讓自己更熟練地處理這種情緒。惜乎事實遠非如此。十六年未曾間斷的師友之誼,給我的影響過於巨大,深入語言且關乎對於志業的想像——無論是作為詩人或教師。我無法以三兩則軼事來概括你之於我的意義,所有事件都有著時間的縱深,如方窗裡的海景。你看著我長大,而我看著你益轉精微,成為一個更好的詩人,並更嫻熟於以一種不願社會化的姿態教導後生社會秩序及其應對之道。

這是最後一日了。我不會再質問舊金山的海風緣何比花蓮與淡水更冷,其非關緯度或任何物理性的外在條件,而是因為此地沒有你的音聲。想起你的時候,我會來到海岸步行,學你呼吸的節奏,甚或有一些駝背。你是海風吹展的旌旗,鮮明而有鹽,給尋路的少年座標;你是所有詩篇的指歸,語言因此不再漫漶;你是冬日裡陰翳而明朗的光。

撰文、圖片提供|許滸

紅樓詩社第十四屆出身,現就讀於加州大學柏克萊校區歷史系博士班。