在過去的旅遊文學書寫中,多數以男性視角做為主要的敘事體驗,隱而未顯的女性聲腔,在這本詩集《這裡的電亮那裡的光》裡雖然並未被刻意放大和書寫,但是在性別上的模糊化是否是另一種女性特質的當代演現?〈新婚姻的老規則還是舊婚姻的新規則〉一詩中表達對「平權」的訴求,是否有可能是旅遊中性別不平等所折射出來的發難點?當下田品回的「生理女性/心理雙性」書寫正在創造平權觀念底下的新旅遊文學主體,這未必不是這本詩集所透顯出來的另一重意味。

(全憑機遇,就好像你決定在半路上向一個陌生人搭話,渾不知這一回會去向何方?信箱裡躺著一本素不相識的詩集,你忖度該如何靠近她。網路上的資訊幾近於零,就好像此刻你無端端地翻到我寫下的這一頁,我們只能打個照面……。)

我隨便占卜似的翻開其中一頁〈庫斯科墓園〉:「在跨年前走進墓園,參加一場陌生人的葬禮,/墳墓上的天使雕像手指向天,天堂。」我孤狗了一下庫斯科墓園,是印加帝國的文明遺址,但詩裡卻集中視角在墓園的景觀中;再一頁,〈現代性的後現代景況〉:「望著資本與秩序里程碑精美呈現/似乎像是算命仙為另個時空搖頭晃腦寫下的流年」,這個作者是對文化理論的辭彙運用自如,還是她真有所感?然後是〈我前進的力量就是我逃離的力量〉:「我立志不要困在中心/那裡沒有光也沒有熱/我讓自己穿戴整齊/跳進隨便一個領域/越沉浸就越忘記/越沉浸就越耀眼/不要騙我人生有什麼意義」,我把書暫時闔上,想像她是否正在旅行中想要確定一些什麼,是關於存在嗎?

我觀察近年來台灣的文化場域所培養出來的青年世代具有的特徵,最明顯的應該是朝向世界的能力。他們擁有比我們這個世代(五六年級)與國際接觸更好的語言能力、更具自信的實踐力及開闊的世界觀。以前我們在台灣本島上會遇見來自其他世界的年輕人,現在我們的年輕人也可以到世界各國去拓展生命,因此有更多人可以從域外的眼光再回來審視我們生長的這座小島、我們現實社會的各種價值和理想,再從中調校出自我的願景。

而我發現此詩集的作者田品回是一位生理女性,我一下子聯想起潘玉良、謝雪紅、林徽音、張愛玲、杜潘芳格、聶華苓、三毛、夏宇、陳玉慧、嚴歌苓、鍾文音、邱妙津、葉覓覓……,一長串現當代華人女性的遷化史,她們離開自己原先的生長點去到外國遊歷,這幾乎是另一群拓荒者的圖繪剪影,帶著強烈的身體感銘刻時代的印記,而成為一部部多重流動的生命畫卷。我手上的這本《這裡的電亮那裡的光》與她們有什麼不同呢?

我順序地一頁頁開始讀,詩分成四輯,輯一「流動」、輯二「遠遊」、輯三「遊牧」、輯四「同行」,我意識到各輯主題的區塊和邊界都頗為清晰,輯一是整體旅行觀的呈顯、輯二以不同的地點測繪出作者移動的世界地圖、輯三特寫中亞的行走和注視,輯四回到較為個人情感式的抒發,每一輯都令人淹流徘徊。輯一和輯二帶出全球化下旅人的移動思考和視野,現今青年世代經驗過二十世紀以降現代性的波盪,來到一個全人類都不曾抵達過的地球現場:「這裡的電亮那裡的光/這裡的水澆那裡的花/這裡的魚飽那裡的胃/那裡的火荒這裡的原/這裡的子宮養那裡的孩子」(〈全球化〉),我們一方面成為無國界的地球公民,但也同時在掠奪者和被掠奪者的天秤之間擺盪;當歷史無意的更迭覆蓋和有意的巧妙使力下,「斬首/這血腥殘暴又古老的字眼/這與最大限度減低痛苦的現代性硬相互斥的行徑/這超越感知閥域而模糊情緒反應的事件」(〈斬首〉),就在人類的聖殿之旁進行;作者說:「我站在波蘭的羅茲城想像逃亡」、「我蹲在塔吉克的瓦汗峽谷想像逃亡」(〈想像逃亡〉),對生命現場的質問是否能夠以智識的辯證得到真正的解答?

輯三似乎跳開上述的主義糾纏,而以中亞的拓撲景觀接續行動踐履中所萌生的種種疑惑。在遊牧的世界裡,田品回以較為舒緩的敘事語調將各個線索以文字放養出去:「這裡的人有動物的味道/趴在牛身上/手和馬的奶子一起膨脹//這裡的動物都長成人的樣子/邊放空邊遊蕩」(〈遊牧〉),於是我隱隱期待著能夠遇見詩集裡最安穩的幾個字:「沒有手機 斷開網路/我在這裡隱姓埋名/我在這裡風平浪靜」(〈No Internet〉),在帕米爾高原上一處沒有連線的村莊裡,作者似乎終於抵達了她內心的安然,是否這正是越過萬水千山之後,與自我一次珍貴的和解與相逢?儘管隔天一覺醒來,又是「要當一隻獵鷹還是一碗酥油茶」的多重徘徊,但此輯的遊牧時空似乎給予作者深度思維及重新調校的可能性,她說:「身體背負文化銘刻,也印記了勞動刻痕,如同纖維如同紙,承接糞土,也乘載文明。」(〈撒馬爾罕紙〉)在此刻二十一世紀當下的女性身體擁有前所未有的自由、知識、權力、經濟自主,我們要如何參與世界、創造文明,而不再隱身於歷史的暗影裡,才足以顯現自我的光亮?田品回在這裡刻意離開主流的詩語言敘事方式,在詩中直接給出她反思後的警語,是不是詩不要緊,她要在詩集的包裝底下,讓渡她對於文明的思考性。

輯四「同行」突然密集的出現第二人稱「你」,作者自言是要探討「流動中的關係」。在「你/妳」的對照底下,「我」開始顯現異於前三輯的形象,如果輯一的「我」是雄辯滔滔的、輯二的「我」是東奔西跑的、輯三的「我」在中亞裡得以適時安歇,輯四的「我」則在「你/妳」的陪襯底下,竟也有可能是炊煙山海、牽腸掛肚的。

有「你/妳」在的時候,「誰都不是誰的基礎設施/即使我像你過境的機場 好像/曾為你照明而今尚待維修的路燈」(〈虛構的炊煙山海〉)、「遇見你之前/我沒走過結冰的湖」(〈湖畔〉)、「天亮了/你只見我的足跡/往每個遠方走去//其實怕你發現/我正一步步靠近你」(〈我走去把你的刀撿起〉),最後甚至說:「我在聖薩爾瓦多火山口預訂一桌子菜與你道別,……//我將在火山口和你說掰掰。/。」(〈掰掰。〉)這些碎片般的記憶流逝,成為這本行旅詩札末尾一筆筆鮮亮的印痕,帶出一個多情易感的抒情主體,卻又輾轉流徙於各處未曾真正駐紮的他方。

一行禪師在《怎麼走》提到「將整個身體投入」,要「每一步踏出去,讓自己的存在更真實,也讓地球真實的存在」,田品回曾在訪談中表達自己因為不甘受限於二手的旅遊經驗而決意自行踏上異國的道途、品嚐當地的食物、接觸不同國族的人群,她以鮮明的個人感官紀錄下伊斯蘭教的喚拜聲、街頭的尿騷味、火車臥鋪裡的涼風及瀑布下濕淋淋的身體感,全心全身的將自己投擲到極度陌生異化的環境裡,這行動本身即是詩意的彰顯,離開舒適圈、離開固定的生活模式、離開既有的語言慣性,懷著對地球真切的探索和冒險意志,而不單只是以觀光客的姿態去經驗排練好的旅遊樣板戲。於是各種情境上意外橫生的枝節構成此詩集的血肉,作者要以真實的經驗構築她對世界深刻的理解,這才是這本詩集背後真正拓荒的精神,以不斷更新的旅行經驗去充實原先島國人的侷限體質,那些不斷被重新協商的風俗成規、味蕾感情、主義宗派,成為更開闊豐富的生命基質,而這不正是詩所預言的時空嗎?一個不斷具有創造性經驗出現的世界。

胡錦緩在《臺灣當代旅行文學選》的序論中提及:「旅行的最高境界便是旅行者跨越『自我』」(the self)與(在旅行中相遇的)『異己』(the other)之間的疆界,將封閉固著的空間轉化為自由開放,帶著『差異』回返家鄉」,也正可以呼應旅行的游牧式精神。

在過去的旅遊文學書寫中,多數以男性視角做為主要的敘事體驗,隱而未顯的女性聲腔,在這本詩集裡雖然並未被刻意放大和書寫,但是在性別上的模糊化是否是另一種女性特質的當代演現?〈新婚姻的老規則還是舊婚姻的新規則〉一詩中表達對「平權」的訴求,是否有可能是旅遊中性別不平等所折射出來的發難點?當下田品回的「生理女性/心理雙性」書寫正在創造平權觀念底下的新旅遊文學主體,這未必不是這本詩集所透顯出來的另一重意味。

如何活出自己,不僅僅是旅行中的議題,也同時是生命中的議題,在詩集裡上下求索的旅行的意義究竟是什麼?直到詩集最後都仍是未有定論的。人還在流動、情感還在飄盪、地圖上的足跡仍未止歇、同行者最後都說了掰掰,詩中的「我」去到了好多個可以安身的家園,就像「田品回」這個筆名裡竟然有十幾個方格子,象徵有十幾個「圈地」,這個筆名便是這本詩集最好的隱喻。然而詩裡的「我」要走去哪裡?也許如她在〈雙腳越界〉中所言:「就在國與國之間 最風騷的場域/單腳懸空/垂吊起身分」,便以這身形做為面向世界的永恆姿態吧。

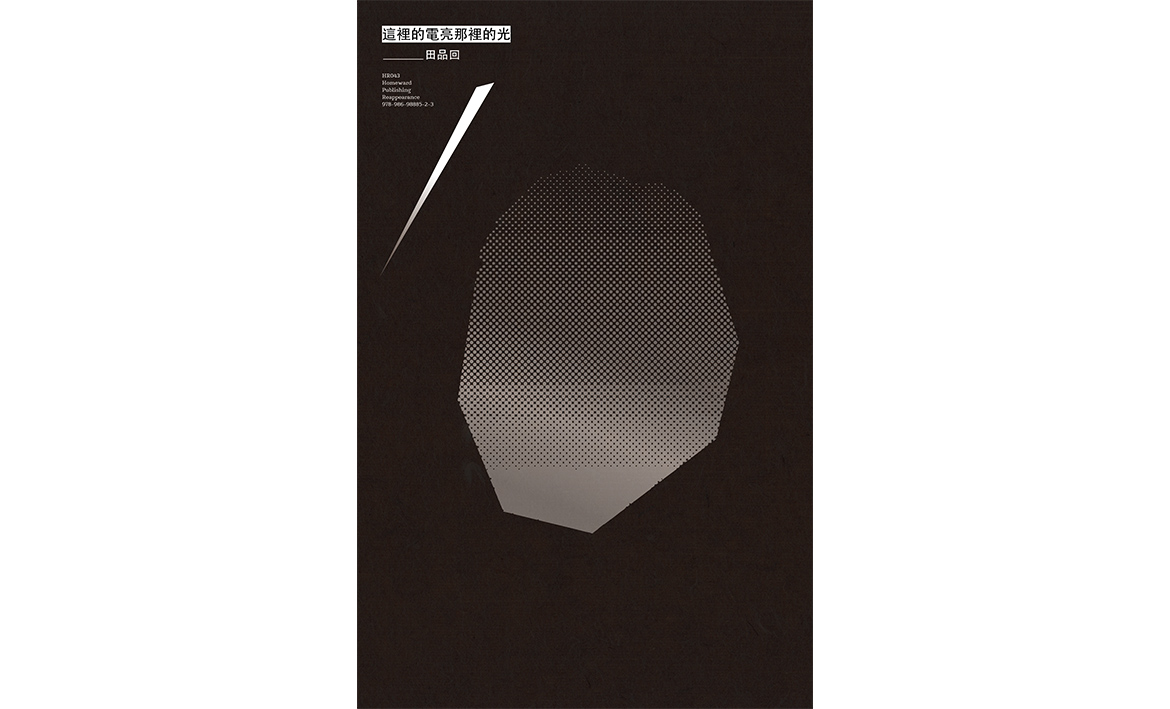

《這裡的電亮那裡的光》

田品回,南方家園

2015 年,田品回在南美洲、近東、北非和巴爾幹半島,走了八個月。親身走過原本指認不出的城鄉,意識到自己對世界的認識相當斷裂且偏頗,基於不甘讓自己對許多地方的想像繼續成為空白,在 2017 年實際走訪中亞的烏茲別克、塔吉克和吉爾吉斯,發現這片被國際主流遺忘的區域,比原先設想的更加異質。每個國家在蘇聯解體獨立之後,各自面對著經濟發展、族裔共存等待解的難題,尤令人著迷的是高原上與動物共生相依的遊牧生活如何在當代延續?是什麼力量推動人離開熟悉的土地前往未知的他方?持續成為田品回心中的探問,第一本詩作《這裡的電亮那裡的光》聚焦於「流動性」,試圖用詩的語言捕捉地方感,進而突破主流詮釋,開拓對「世界」的想像。

文|張寶云

文化大學中文博士,任教東華大學華文系,開設詩創作、大陸文學等課程。學位論文為《鄭愁予詩的想像世界》、《顧城及其詩研究》。曾編輯《回家─顧城精選詩集》、撰寫《唐詩三百首新賞》,出版詩集《身體狀態》、《意識生活》。「每天為你讀一首詩」網站主編。