「我不叫桑青!桑青已經死了!」

「那麼,請問,你叫什麼名字?」美國移民局的人問。

「叫什麼都可以。乾脆叫我桃紅吧!」她穿著桃紅襯衫,肉色三角褲,光著腿,赤著腳。

這是《桑青與桃紅》的開場。光開場,就懾人目光。

接下來的篇章,小說家讓讀者跟隨移民局,一起追讀桃紅寄上的手信、浪跡地圖與一本本桑青的流亡日記。桑青的逃匿,堆疊出肅殺壓抑的年代,小女子步步闖過禮教、性∕別、制度常規的結界。政治與性,在戒嚴時代自是禁忌,作家敢寫,《聯合報》的副刊願意登,卻終究遭禁。但是,無論小說內容也好,探觸的議題也好,結構技巧也好,縱然二○二○重版出來,仍舊歷久彌新。

歷久彌新者,仍需領路人,指認一花一木一世界。三月初的夜晚,在紀州庵,朱宥勳、張亦絢分別由史、文本角度交叉重讀聶華苓與《桑青與桃紅》。

作家的未盡之言,桑青的身世對照

開場,朱宥勳不諱言:「我很想開二十四小時直播,逐字逐句解讀《桑青與桃紅》。很少有一部經典歷經五十年,仍然不覺得過時。」

他將《桑青與桃紅》作為聶華苓創作的分水嶺,該書別於過往側重寫實路線,「下手很重,寫得殘酷,逼近當時的禁忌,無論是性、色情、政治,都非常尖銳。」這個轉折背景為何?他試圖從小說家聶華苓的背景找解答。

出生於一九二五年的聶華苓,人生經歷了中國近代史上幾件大事:中日戰爭、國共內戰、一九四九大遷徙。來台之前,聶父原為湖北軍閥軍官,後加入國民黨,卻兵敗共產黨下,抑鬱而終。聶因為父親的關係,一直在中國流盪。對照《桑青與桃紅》第三章,寫桑青一家三口藏匿閣樓,便是脫化於聶父的真實經歷。

一九四九年,聶華苓渡海來台,加入《自由中國》的編輯團隊。那是五○年代極重要的政論刊物,因涉敏感議題,被迫於六○年代停刊。「當時,聶華苓是整個編輯團隊年齡最小的,其餘都是大人物,比如殷海光、雷震等。當時雷震影響力很大,向官方要來宿舍,殷海光與聶華苓成為鄰居」,殷海光非常鼓勵聶華苓寫作,知悉聶窮困,還曾送她鋼筆。

無奈雷震以包庇匪諜被捕,殷聶兩人遭嚴密監控,聶陷入前所未有低潮。直到一九六三年,美國著名詩人、愛荷華大學創作坊主持人保羅‧安格爾(Paul Engle)受美國中央情報局(CIA)之託,到亞洲邀訪作家回美國。會面時,安格爾對聶一見鍾情,熱烈邀聶赴美。隔年,聶來到美國。「我一直在想,聶華苓怎麼拿到護照的?」朱宥勳疑惑著。因為戒嚴時代政治犯及相干人等一律無法出國,她應該是少數能順利取得護照者。一九六七年,聶與安格爾交往,兩人著手推動國際寫作計畫,這是截至目前為止全世界最大的寫作工作坊。

朱宥勳從側面資料發現,這居中有兩個關鍵單位──美國新聞處和CIA。冷戰時期,美國新聞處主要擔負傳播、新聞、文化交流、情報幾大工作。「美新處是戒嚴時代唯一買得到外文書的窗口,目的是為了確保菁英分子不會倒向蘇聯、共產黨,所以會篩選書單。相反的,台灣作家的作品也會翻譯到國外,作為民主樣板。」當年的處長麥卡錫在台灣時結識了許多六○年代作家,將極具創作潛力的白先勇、王文興、陳若曦等人推薦至美國留學。而麥卡錫正是安格爾的學生。如此一來,「安格爾應從五○年代末期就從台灣留學生口中得知聶華苓。」

「基本上,安格爾做的事情都有CIA的資金援助,你可以注意受邀寫作計畫的作家國籍,全都處在冷戰時期那條邊界」,朱宥勳按此重觀聶的年表,指出那些出版聶小說的出版社──明華書局、文學雜誌、傳統出版社,全都與美新處有關。「自由中國案爆發後,麥卡錫跟安格爾都很擔心聶華苓的安危,想辦法給予幫助,而剛剛說的那些或許就是幫助。」

聶安然抵美後,「六三到六九年間,她在文學活動上非常活躍,但是寫作上非常沉寂。直到六九年,殷海光去世。聶華苓在隔年動筆《桑青與桃紅》」,朱宥勳說,「我覺得這個時間點很有意思。聶華苓的寫作是受到殷海光鼓勵而開始,《桑青與桃紅》在殷海光離開後才書寫,我揣想她多少有受到震撼。事實上她在寫的時候,一直掛記著《自由中國》。當時小說連載一半遭到查禁,留下的大筆版稅,聶華苓轉給了雷震。」

朱宥勳試圖從政治史料補充了聶華苓在《三輩子》的未盡之言,解釋她對政治的抗拒與閃躲,進而推廓《桑青與桃紅》疊映其二十四歲以前的人生。

小說的雙面性與性別秩序

相較於解嚴世代的朱宥勳,張亦絢出生戒嚴時代,關於非常時空裡的壓抑與扭曲,她感嘆:「我其實很不喜歡回憶起那個時期。」因而當《桑青與桃紅》召喚著魑魅的戒嚴記憶時,張亦絢選擇從二○二○的視角重讀文本,而不是回到那個年代還原舊事。

她率以聶華苓的照片、手稿筆跡開始,讚譽新版封面能肯綮地鏡照出作家作品的孩子氣、反骨與尖銳,令她看了極為感動。

「我覺得小說最重要的路線不只是桑青日記中的四個地點,還有從哪裡到哪裡──家中到舟中、南京到北平、中國到台北、台灣到美國,其實各章都處理著『進門』的問題。唯獨南京在整部小說中像漏掉的一段記敘,卻在第四章以回憶的形式浮現,簡短而強烈。大致上,所有的移動都與前面的經歷有關,都是生命有無處可容身的時候,才移動到下個點。這讓我想到羅莎.盧森堡說過的話:『如果你不動的話就無法感覺到枷鎖。』這部小說裡面也談到地理與歷史上的動,怎麼在動的情況懂得枷鎖。」

「小說好像有個翻雲覆雨手,看似正面,但馬上有個反面的東西出來。」張亦絢列舉第一章從家中到舟中,感覺上大家同舟共濟,事實上卻是各懷鬼胎;第二章裡看似母慈子孝,實一家荒淫;第三章彷彿反傳統婦德,女人送往迎來,但背後動機植基於賣家求生的傳統婦德;第四章女主角似乎人盡可夫,實則翻過另一面,是父不詳生子。「值得細讀的是,小說家怎麼寫這些雙面性。」她補充道。

小說裡的性別書寫,同樣值得玩味。

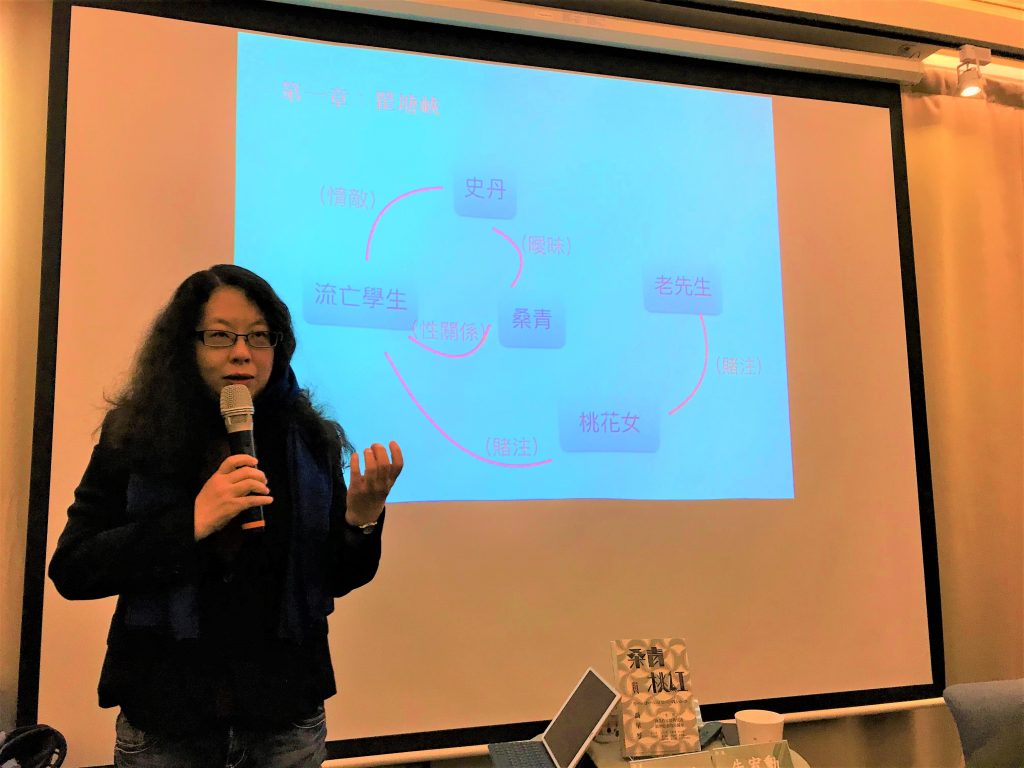

朱宥勳細數第一章人物們坐困舟中,一行人以賭博殺時間。該局流亡學生作莊,大家賭上最珍貴的東西,桑青賭上從家裡竊出的傳家寶玉避邪,史丹賭上愛人桑青。在密閉空間,家國秩序全然消解,伴隨遊戲,將所有善惡慾望毫無顧忌噴薄而出,頓現瘋狂。後來史丹贏了莊家,她要莊家扮成女裝、唱鳳陽花鼓為懲罰。遊戲在一聲「日本人投降」作結,「結尾讓一個陰陽顛倒的流亡學生擊鼓慶祝抗戰勝利,非常諷刺。」

張亦絢進一步分析,「舟中這段很具生命力,嘉年華式的,人不需要太拘泥。但即使沒有家國的法,性別秩序仍被視為法,像《蒼蠅王》,表面自治,事實上仍有文化象徵資源、心理文化資源存在。比如我看到女同志的現身,在那麼早就已經出現批判性寫法。裡頭史丹從同志情感與關係出發來立法,第一個是在賭博時候,她沒問桑青意願就將桑青作為賭注,對待方式仍是男性式的,似乎離女性越遠,權力越大,可桑青在這層結構裡卻希望從法逃離。第二個是流亡學生男扮女,性別流動作為懲罰,極端來說其實是厭女情結,在某些情境,桑青、所有人都受到傷害。其實舟中每個人都有限制在。」

「我覺得傳統以人格分裂──因人被逼到走投無路而從理智到瘋狂,並無法完整反映小說裡面很批判性的東西,人格分裂其實是複數認同的人,用反人物的概念去讀反而比較讀得通。」所謂的反人物指的是小說透過暴露的資訊、形象造型呈現,遠大於描述事件和人物心理。

準此,桑青是偷玉的賊娃,也是性盜人,透過偷盜反抗玉、人在秩序中的象徵位置。「她沒有被馴服,不覺得自己要在次等的地位取得最大權益,本質極為純真。相較於桑青,桃紅看似縱慾,實為桑青對自我的良知。」這層雙面性也是小說技巧最前衛與顛覆之處。張亦絢接續道:「真人桑青曝現玩偶性,假人桃紅具創造性,真假人的關係從未一刀兩斷,而是以複數形式存在。」

「最值得反芻的是桃紅寫給移民局的信」,張亦絢解釋,「信裡有各種張狂的東西。面對思想控制帶出的侵入性,那是一種猥褻、恐怖與瘋狂。當桃紅對移民局的推心置腹,無所顧忌地將桑青的一切告訴對方,不同於一般人選擇不暴露自己缺點,避免被逮捕,讓權力代理人、移民局變成被模仿、超越的對象,那是只有瘋子才能與權力並駕齊驅,並藉此揭櫫移民局、權力的問題。這是小說最棒的地方。」

重讀

座談趨近尾聲,朱宥勳提醒讀者不應錯過僅在小說裡出現三次的趙天開。趙的現身∕聲補足了桑青日記的空白處,包括為何移動、藏匿台北等;同時,他也是桑青唯一最在乎、最想保護的人,是極具關鍵的角色。

當二○二○年重讀小說裡離散議題,張亦絢覺得不應用同化心態去面對來者、難民的心態與歷史,「聶華苓將中國人的感情與聲音──知道與不知道的都坦白托出,把離散從中國拉到世界,那不一定是民族、國家的離散問題。我覺得非常珍貴。」

《桑青與桃紅》的文句淺白,卻字字玄機,不是一本很好閱讀的小說。但不好閱讀反而挪出更大的包容性,任人玩味與詮釋。朱宥勳、張亦絢提供了從作家身世、性別結構、反人物的方法,為二○二○年的重讀,導引一條跨世代的徑路。

文|徐禎苓(作家、教師)

臺灣師範大學兼任助理教授。著有散文集《腹帖》,即將出版《時間不感症者》。

《桑青與桃紅》,聶華苓,時報出版

聶華苓這部獲得國際肯定的小說,以印象式速寫及戲劇性的表現形式,強烈的爭議話題,成為作者最具特色之代表作。

七○年代初,《桑青與桃紅》在《聯合報》副刊連載時,因政治和性的尺度問題被迫腰斬;一直到世紀末的二十多年間,這部小說一如小說主角經歷飄泊與離散,到處流浪,陸續有中文各地區的出版社出版。如作者形容:「有大刀亂砍的版本,有小刀修剪的版本,有一字不漏的全本。」一九九○年,《桑青與桃紅》獲美國國家書卷獎,此後成為離散文化(Diaspora)研究的文本,是探討女性文學、少數民族文學、移民文學的必讀經典。時報文化於一九九七年推出的,是在兩岸三地出版的第七個版本,當時做為「新人間」系列的第二號作品,在華文小說界的標竿性地位不容小覷。而今轉眼過了二十三年,此書又已絕版多年,殊為可惜,並且在不知不覺間已經成為有志創作、喜愛文學的青年學子作家流傳學習、卻苦於不易取得的文學經典,因此時報出版決定再度推出新世紀珍藏版,以饗讀者。

正如李歐梵教授為文所述:「這本書的意義,隨時代的變遷而不同。」七○年代初出版的時候,其藝術性是前衛的,被解讀的面向側重在政治性,八○年代,轉而被視作探討女性心理的開山之作。九○年代,《桑青與桃紅》又被納入離散文化研究的領域,許多美國大學教中國文學的教授都採用這本小說作教科書,也榮獲美國國家書卷獎肯定,並獲美國出版社保證「永不絕版」。李教授說得好:「在這個世界性的移民大地圖中,我們都是桑青與桃紅的子孫。值得我們慶幸的是,這本小說終能經得起時代的考驗而永垂不朽。」