一九四三年,二戰方興未艾,敘利亞受法國託管,新當選的敘利亞總統古瓦特利(Quwatli)巡訪全國。一位十三歲的窮苦家庭小孩,沒用過電、沒看過汽車、只受過村莊的古蘭經私塾教育,從家鄉一個什葉派的小山村,花了數小時,一路走到了鄰近的城鎮,為了在總統面前朗誦自己寫的詩表達歡迎之意。一番波折,他如願以償。總統聽了詩很欣喜,給了他一份獎學金,到城裡接受正規的學校教育。小孩當時詩中的一句話,「你是人民的劍,人民是你的鞘」,總統非常喜歡,將它用在自己的全國文告當中。那位男孩是阿里.阿赫瑪德.薩伊德.伊斯比爾(Ali Ahmad Said Esber),當今阿拉伯世界最有名的詩人之一,筆名阿多尼斯(Adonis/Adūnīs)。

阿多尼斯一生獲獎無數,二○一一年獲得了三年一次歌德文學獎,是至今唯一一位獲獎的阿拉伯人。曾多次進入諾貝爾文學獎決選,卻始終無緣摘冠。阿多尼斯很健談,所以留下許多訪談,記錄他生命的許多面向。他常接受各方邀約,阿拉伯世界、歐美地區和亞洲都有他的身影。他可以從一個單純的讀詩會,發展成一個對社會、文化、政治、宗教甚至生命本質的探討。他拒絕讓「詩人」成為傳統上充滿浪漫情懷、不食人間煙火的文字堆砌者。儘管他在西方世界受到推崇,但是他在阿拉伯世界,尤其是他的母國敘利亞,卻是充滿爭議的。他的自由思想,反對單一的價值,拒絕威權政府和宗教治國,讓他成為伊斯蘭世界許多國家和宗教團體的攻擊對象。

一九五五年因為加入反政府的政黨活動而遭到監禁。在那個年代那個地域,因為思想而入獄並不特別。而到了現在,在那個阿多尼斯曾經熟悉的國度裡,思想自由仍然是漂浮的雲,在天空游移,未能化作春雨滋潤大地。一九五六年他移居黎巴嫩,開始了超過一甲子的流放生活,在黎巴嫩與巴黎之間。他經歷了死亡威脅、書禁、焚書,當然還有前述的牢刑,至今仍然堅持他對自由的理念。一九七三年,他獲得貝魯特的聖喬瑟夫(St. Joseph University)大學的博士學位。曾在美國、法國和阿拉伯國家的大學任教。

關於他的筆名,阿多尼斯在多個訪談中都曾提到。十七歲時他還在唸高中,寫了詩歌和散文投稿多次都沒有獲得青睞。此時,他碰巧讀到了希臘神話俊美的阿多尼斯英勇的故事,在一次狩獵過程中被野豬所傷流血致死,化成一朵豔紅的秋牡丹,成為每年春天復活的象徵。受到神話的感動,他決定改名阿多尼斯,繼續投稿。改名後,報刊雜誌開始刊登他的作品,報社編輯甚至還要求阿多尼斯拜訪他們的辦公室。這個筆名著實為他帶來了好運。

阿多尼斯的作品在許多不同的語言中找到了各種姿態的分身。他認為翻譯是一種再造,在另一種語言當中找到自身經過重新創造的存在,而「他者」就成為一個新的元素存在自體當中;經由翻譯,世界獲得了新的知識,這是一個必要的過程。因為長年居住巴黎,他的著作,法文的譯本比英文還要豐富。他自己也從事翻譯的工作,成就了多本外文詩集的阿拉伯文譯本,其中包括古羅馬詩人奧維德(Ovid)的詩《變形記》(Metamorphoses) 的阿拉伯文全集。

一九九五年阿多尼斯被逐出阿拉伯作家協會,只因為他在一九九三年參加了一個由聯合國教科文組織所舉辦的文化活動,而其中有與以色列人交流的活動。這種在國際間看似荒誕的舉措,在阿拉伯世界卻是屢見不鮮。許多文學家、藝術家、藝人因為參加類似的文化活動而遭到某種形式的懲處。

二○一○年底,當阿拉伯之春從突尼西亞擴散到埃及時,阿多尼斯是欣喜的,並公開表示支持。然而野火一路燒到他的母國敘利亞時,他遲疑了。二○一一年五月,在接受黎巴嫩《生活報》(al-Hayat)的訪問時說道:「我絕對不會參與一個由清真寺發起的革命行動。」他贊成推翻威權政府,卻反對宗教意識形態的革命。年輕人浴血上前線,而收割成果的卻是伊斯蘭主義者。這樣的革命值得嗎?二○一一年六月,阿多尼斯在《大使報》(al-Safir)上發表了一封給敘利亞總統的公開信,譴責政府的暴力,強調民主的重要性,認為民主必須在自由的環境下才能孕育出來,宗教不應該凌駕人權之上。總統聽進去了嗎?敘利亞內戰持續,百萬難民流離失所。

儘管他熱衷文化批評,阿多尼斯最終還是一個詩人。他認為詩「是一個意象,一個超越既有概念的跳躍」。他喜歡用史、用典、用神話(他的筆名就是一個神話人物),同時借用符號和隱喻來呈現他的詩意,超越文字原有的語境。傳統的阿拉伯詩是選用最常用的16種韻律之一作為詩律,然後使用單一的韻腳,一韻到底。他打破傳統,以無詩律、無韻腳的自由詩的方式呈現,是阿拉伯現代詩的先驅之一。

一九七○年,阿多尼斯到了紐約,他形容紐約是「思想的煉獄,感知的天堂」,其中的衝擊讓他寫下了〈紐約.墳墓〉(A Grave for New York)。「紐約/一個四腳站立的文明/每個方向都是殺戮和通往殺戮的途徑/遠方迴盪著溺水者的呻吟」。這首詩很長,超過四百行。其中大多描述紐約帶給他的震撼和不安。在接近這首詩的終了前,他寫道:「紐約+紐約=墳墓或是墳墓來的東西/紐約−紐約=太陽」。

阿多尼斯笑稱,敘利亞學校的教科書都說他毀壞了阿拉伯詩。他的詩,完全不遵循古法,而且許多詩語意晦澀、意象怪誕難解。「詩歌的雙唇烙印在巴格達的乳房上」、「白晝的頭靠在夜晚的肩上」。他在表達什麼呢?他說:「大家都能理解的詩是膚淺的。讀詩不僅僅是接收訊息而已,讀詩者應該和詩人一樣成為創造者。」也因此,他的詩歡迎各式的解讀。

阿多尼斯不介意眾人的眼光,在公開場合品用美酒。身為穆斯林不是自己的選擇,而是生而如此。他更相信自己是世界的公民,沒有宗教國籍的標籤來束縛。

阿多尼斯在一個訪談中曾被問及對死亡的看法,他率性地表示:「我不怕死,只擔心身後留下未完成的詩。」

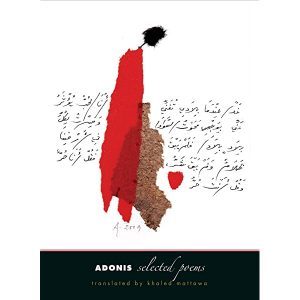

入門書推薦

Adonis: Selected Poems

(The Margellos World Republic of Letters,2012)

文|王經仁

國立政治大學阿拉伯語文學系副教授。

圖片來源|Harald Krichel