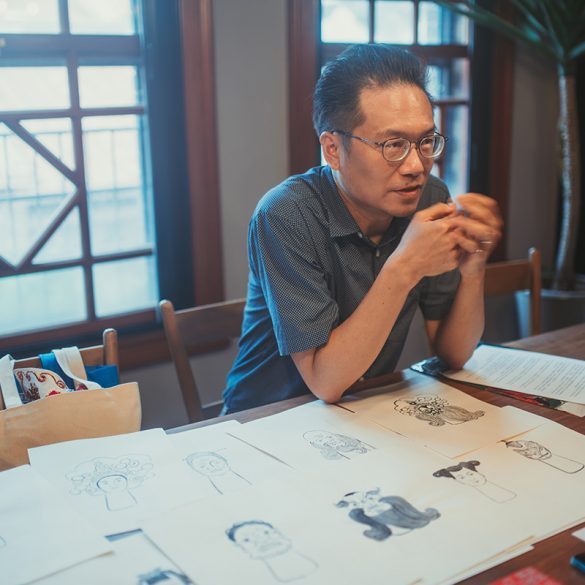

邱祖胤擁有不少戲偶,兩尊練習偶是學戲練習用,四尊收藏偶,分別是少見的黑衣小生、扮仙戲常見的華麗白猿,以及小旦和大花。學布袋戲兩年,雖還不能登台演出,卻能用筆寫一台大戲,主角青暝不打緊,人生各種缺憾沒關係,有筆能寫,有嘴能說,有偶能演,也夠精彩了。

Q:故事最初的靈感從何而來?

A:我在前一本小說《心愛的無緣人》最後寫到女主角遇到一位幫人算命的瞎眼布袋戲演師。那時覺得這個角色好像可以發展。他需要用布袋戲偶演出,自己卻看不到,人跟戲偶之間會是什麼樣的關係?他需不需要觀照這個戲偶?需不需要關照觀眾?如果更殘忍,不只看不到,甚至手上也沒有戲偶的時候,他怎麼辦?他還要不要演?

剛好自二○○九年起,紀錄片導演楊力州跟 NHK 合作拍台灣的布袋戲,後來他以布袋戲國寶陳錫煌為主角拍攝紀錄片《紅盒子》,我一直有寫相關的新聞報導。到二○一六年,我突然覺得既然看了這麼多,為什麼自己不去學?年底看了《紅盒子》試片後,一出電影院我就問陳錫煌師傅:可不可以每天去你們家學?

當時我還在報社工作,上班時間是下午到深夜,於是我每週二早上去他家學戲。三個月後,正好師傅每年三、四月起週六在台北偶戲館開課,我就去報名,學了兩年。整本小說的靈感主要都來自於陳錫煌和他那段時間的教學。

Q:能否聊聊學布袋戲兩年的過程以及對小說的影響?

A:很多大師用一輩子的時間投入一項技藝,但我們很少有機會跟在大師身邊,看著他一步步教你。跟陳錫煌學布袋戲的過程,我真的是一點一滴、近距離看著他的手藝,非常令人震驚,那簡直是成精了。

一開始師傅拿了個沒有頭的練習偶給我,觀察我的手指,告訴我「尪仔(ang-á,台語,意指人偶,在此指布袋戲偶)就是要請得正」。手如果在一般放鬆的狀態,偶就不可能正,顯得沒有精神,甚至可能像一個脖子很痠、落枕的人。我那時像個白癡,我太太在旁邊幫我拍照記錄,連她都看懂了我還是不懂。

師傅非常難採訪,問他以前發生的事,他都會說忘記了。他口才不好,但一上台,腦中三百部劇本任他變化。戲偶只要套到師傅手上,你就會覺得偶是活的,他會跟戲偶講話、互動,很神奇。待在他身邊一個小時,我可以寫上萬字都沒問題。

師傅把布袋戲的技藝做了非常系統化、細緻的分類,講解得很清楚。我本來想幫他出一本《布袋戲入門》,講五十招技術,比如怎麼踢腿、跑步,小旦怎麼走路等都條列下來,還寫了百餘字的解說、心法。但我後來發現已經有這樣的圖解書,也有影音紀錄。所以整理的招式就放在小說裡用,如果讀者拿著戲偶對照著小說裡的敘述做,是可以成功的。

Q:小說中兩項絕招「空手追風」、「靜觀出神」是怎麼來的?

A:「空手追風」來自二○一八年看《紅盒子》的預告片,有一段鏡頭拍攝師傅的手。他的手,看了會嚇一跳,我們平常手是放鬆的,但師傅就算把偶拿開,手還是很「弓」(king,台語,意為有張力的樣子),有一個手型。鏡頭下,師傅的手正在做各種像手指體操的動作,下一個剪接鏡頭,畫面上原本空空的手中突然出現了偶。這就是靈感來源。我在書裡寫,布袋戲最高的哲學之一就是即使你手上沒有偶,也要演到讓人覺得你手上有偶。

另一項絕招「靜觀出神」來自師傅的心法。他常說沒事就把尪仔拿出來講話,「金金相、金金看」(kim-kim-siòng, kim-kim-khuànn,台語,意為仔細端詳,目不轉睛),要跟戲偶培養感情。所以即使你的手好像沒在動,偶在你的手上卻像是真的人,會呼吸,會動,會有感情。

台灣傳統布袋戲有四大家族,有陳錫煌和李天祿亦宛然,西螺新興閣鍾任壁,小西園許王,虎尾五洲園黃海岱、黃俊雄,都有各自的秘訣。書中很多部分都有真實的靈感來源,但故事裡絕對找不到這些人的真實故事。最接近的只有陳錫煌跟李天祿父子之間的矛盾情感,兒子被爸爸趕出家門,重新學戲,就是小說中的「塌鼻師」葉連枝和「鴉片師」葉凌霄的靈感來源。

Q:你是如何讓布袋戲的氣氛呈現在小說裡?

A:我很喜歡武俠小說,但中國傳奇小說對我影響比較大,尤其是國中時我家有一本林語堂的《中國傳奇小說》,我很喜歡。我的小說比較不是歐美現代小說的流派。

可能是當過報社編輯的職業病,我愛在小說裡加些有的沒的東西。例如標題原本都要用古詩,後來覺得雖然很美,但很不台。又想到布袋戲會有「出場詩」,就為每個人物設都定出場詩,但整本看下來會有點膩,雖然是布袋戲的形式,套用在小說裡卻顯得僵化樣板。最後改成讓出場詩融入角色說的話,然後取用一句短短的台灣俗諺放在章節開頭,帶一點警世恆言的氣氛,向布袋戲的形式致敬。

Q:書名《空笑夢》來自蔡振南的同名歌曲,能否聊聊音樂對你創作的影響?

A:空笑夢是一個極度缺憾的愛情故事,我很喜歡,就決定用這個書名。也對照掌中戲,當你兩手空空,你還要不要演?手上有戲偶可演是一種人生,但是當你碰到挫敗,戲偶被抽掉,你是束手無策,還是笑笑讓它過去,繼續演出,把它當作一場夢?我覺得這個意象很適合布袋戲。

這本小說用十六個角色講主角的故事,類似拼貼、馬賽克,是受到作曲家舒曼的影響。像他的《大衛同盟舞曲》就是每章各自有標題,講不同事,然後把一個個小片段組合起來,我很喜歡這種用小部分組成整體的感覺,小說性很強,帶給我極大的啟發。

我寫作時經常聆聽古典樂。寫這本書時最常聽柴可夫斯基的《幻想協奏曲》(Concert Fantasia in G, Op. 56,音樂會幻想曲56號作品),這首很冷門。我在小說最前面,主角跟片山佳治見面那段,設想的就是放著柴可夫斯基的曲子,後面是史特拉汶斯基的芭蕾舞劇《彼得洛希卡》(Petrushka,又譯《木偶的命運》),講的就是關於木偶的故事。

Q:小說是主角簡天闊第一人稱詮釋自己的故事,在閱讀時,偶爾會感覺到有些主角無法自圓其說的缺憾。為何想要採取類似「口述歷史」這樣「不可靠的敘事者」寫法?

A:口述歷史的靈感來自《戲夢人生》,這本書紀錄李天祿的生命故事,像是家族四代四姓,以及布袋戲四大家族之間的恩怨,非常精彩。但記者工作本來就常會對別人講的話抱持懷疑,我一直很疑惑,總覺得李天祿作為主述者把自己講的太完美了。如果是一個有缺憾的李天祿的故事,會是什麼樣子?

口述者的「不可靠」往往是為了掩飾真相。書中有幾個大的破綻,例如經歷白色恐怖時,主角說他在獄中沒有受到任何刑求,這一定是說謊。就算他是瞎子,他知道跟共產黨有關的重要資訊,怎麼可能不被問供?我在各處埋了一些細節,但不明說,讓讀者慢慢發現。

Q:小說藉由布袋戲師傅的人生寫台灣的布袋戲史和歷史,這是你一開始就設定好的企圖嗎?

A:我每次寫作都盡可能碰觸二二八或白色恐怖的議題,因為身為台灣人,一定要直視這些關鍵的傷口。我們紀念二二八、談論白色恐怖,是為了紀念台灣人的反抗精神。

布袋戲的變革也象徵台灣人的反抗精神,從日本殖民時期禁漢人鑼鼓八年,到後來國民黨的語言政策,都是對布袋戲的重大打壓,但金光戲就是一次大革命,突破傳統,丟棄舊形式,天馬行空,鬼力亂神。雖然有些傳統改變了,但至少能夠持續演出,能延續下去。

Q:記者和小說家兩個不同的身分帶給你的創作什麼樣的影響?

A:寫新聞跟寫小說很像,採訪或田調的內容越豐富,寫出來的就越有料。但新聞有時效,通常不容許你花太多時間斤斤計較,到了某一程度一定要出手;小說雖然較有時間去琢磨,但前提是必須讓讀者信以為真。為了求真、仿真,必須耗費許多時間反覆修改,往往曠日費時,新聞工作就不可能容許這樣做。

一個好的小說家,應該要像山崎豐子,一個題材投入五年都太少,把小說的背景、相關主題都嚼爛,甚至成為專家,小說才有可能說服自己、說服別人。我如果沒有跟師傅學那兩年,這本小說我一定寫不好。

《空笑夢》

邱祖胤,遠流出版

是記者也是小說家,邱祖胤以一位布袋戲演師的「口述歷史」,勾勒一場掌中戲的大夢,藉由十六顆偶頭,拼湊主角的人生。青暝到底還能不能演戲?兩手空空要如何東山再起?作者累積多年藝文新聞的採訪經驗,甚至向布袋戲國寶陳錫煌拜師,以飽滿豐富的史實與細節,寫出高潮迭起的台灣布袋戲傳奇。

採訪撰文|許文貞

畢業於臺灣大學農業化學系、臺灣大學新聞研究所碩士班。曾任《數位時代》採訪編輯、《中國時報》文化組記者。目前最重要的工作是學習當一個照顧者。

攝影|小路